中国疫情共死亡人数有多少,全面审视与反思

自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)疫情爆发以来,全球范围内经历了前所未有的公共卫生危机,中国,作为疫情的发源地,经历了从最初的快速传播到后来的有效控制,其间的挑战与努力举世瞩目,在这场全球性的战役中,一个核心的数字始终牵动着人们的心——中国疫情的死亡人数,本文旨在全面审视中国疫情期间的死亡人数,并探讨背后的原因、应对策略以及未来的启示。

一、疫情初期的严峻挑战

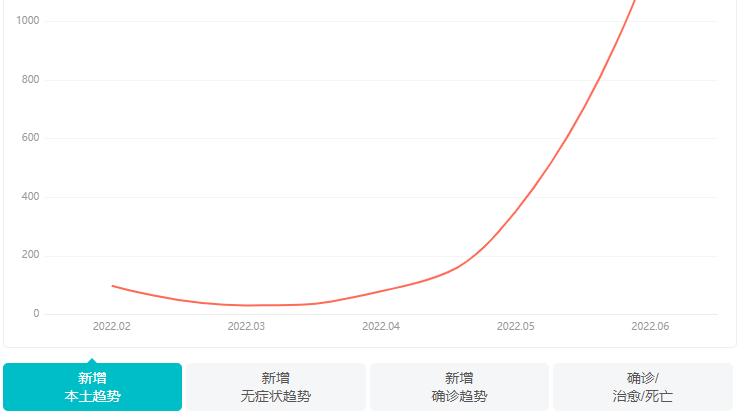

2020年初,当新冠疫情在中国武汉首次被发现并迅速蔓延时,医疗系统面临着前所未有的压力,由于病毒的突然性和未知性,初期出现了医疗资源的紧张、防护物资的短缺以及公众恐慌情绪的高涨,在这一阶段,尽管政府迅速采取了严格的隔离措施和大规模的公共卫生干预,但仍有大量患者因感染而死亡,据国家卫生健康委员会发布的数据,截至2020年4月29日,中国内地的官方死亡人数为4636人,这一数字虽然相较于全球其他国家并不算高,但在疫情初期,其增长速度和对社会的冲击是巨大的。

二、死亡人数的构成与原因

要准确理解中国疫情的死亡人数,需考虑几个关键因素:

1、直接死亡:直接由新冠病毒导致的死亡是最直接的统计方式,这部分数据反映了病毒对个体健康的直接影响。

2、间接死亡:除了直接感染外,疫情还带来了社会经济影响,如失业、贫困加剧、心理健康问题等,这些间接因素也可能导致某些人群的死亡。

3、统计口径:不同国家或地区在统计死亡人数时可能存在差异,包括是否包括疑似病例、是否进行二次确认等,中国的统计标准较为严格,确保了数据的准确性和权威性。

三、应对策略与成效

面对疫情带来的挑战,中国政府迅速采取了一系列措施:

严格的隔离政策:通过“封城”武汉和随后的“健康码”制度,有效限制了病毒的传播。

医疗体系扩容:短时间内建设大量临时医院,增加床位和医护人员数量。

科研攻关:迅速开展疫苗研发和生产,为控制疫情提供了有力工具。

公共卫生教育:广泛宣传防疫知识,提高公众自我防护意识。

这些措施的实施显著降低了死亡率,尤其是在疫情初期,随着对病毒认识的加深和医疗技术的进步,治愈率逐渐提高,死亡人数得到有效控制。

四、国际比较与反思

将中国与其他国家进行横向比较,可以发现以下几点:

1、死亡率较低:相较于许多西方国家,中国的死亡率相对较低,这主要得益于严格的防控措施和高效的医疗体系。

2、社会影响不同:中国的“动态清零”策略虽然有效控制了疫情扩散,但也带来了经济和社会活动的暂时停滞,而一些国家选择“与病毒共存”策略,虽然经济活动受影响较小,但死亡人数和医疗系统压力较大。

3、全球合作:中国在疫情初期面临巨大压力时,仍向国际社会提供了大量援助和物资支持,体现了负责任大国的担当,全球范围内的疫苗分配不均等问题也暴露了国际合作的不足。

五、未来展望与建议

尽管中国已经成功控制了本土疫情,但全球范围内的病毒变异和疫情反弹仍不容忽视,中国需要在以下几个方面继续努力:

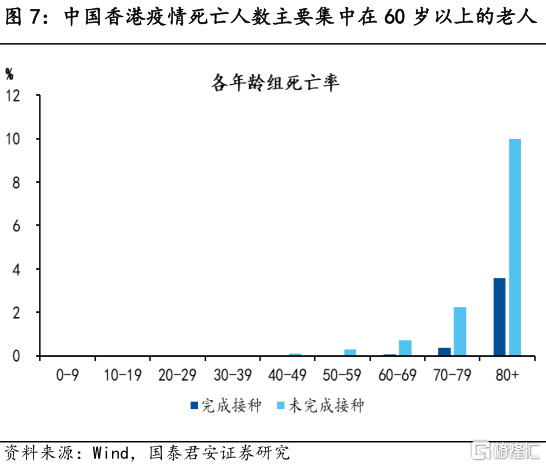

1、加强疫苗接种:继续推进疫苗接种工作,提高接种率和覆盖率,构建群体免疫屏障。

2、完善公共卫生体系:加强基层医疗卫生服务建设,提高应对突发公共卫生事件的能力。

3、国际合作:积极参与全球卫生治理,加强与国际社会的合作与交流,共同应对全球性挑战。

4、心理健康关注:关注疫情带来的心理健康问题,提供必要的心理支持和干预。

中国疫情的共死亡人数是一个复杂而敏感的数字,它既是衡量疫情防控成效的重要指标之一,也是反映社会应对能力和公共卫生体系韧性的重要窗口,通过全面审视这一数字背后的原因、挑战和应对策略,我们可以更好地总结经验教训、优化防控措施并提升未来应对类似危机的能力,在全球化的今天,只有加强国际合作与共享经验才能共同构建人类卫生健康共同体迎接未来的挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~