新冠疫情,全球公共卫生挑战的历史意义与未来启示

自2019年底首次被发现以来,新型冠状病毒(COVID-19)迅速席卷全球,成为人类历史上前所未有的公共卫生危机,这场疫情不仅考验了全球公共卫生体系的韧性,也深刻改变了国际政治、经济、社会结构,乃至人类的行为模式与价值观念,本文旨在探讨新冠疫情的历史意义,分析其对全球治理、科技发展、社会变迁及个体认知的影响,并展望其带来的未来启示。

一、全球治理体系的重塑

1.1 国际合作的紧迫性

新冠疫情暴露了全球公共卫生治理体系的不足,尤其是信息分享、资源分配及协调机制的缺失,疫情初期,各国间的信息壁垒导致疫情初期响应迟缓,加剧了病毒的全球传播,这一事件促使国际社会认识到,面对全球性挑战,加强国际合作、构建更加高效公平的全球卫生治理体系至关重要,世界卫生组织(WHO)的角色得到强化,区域卫生合作机制、跨国疫苗研发与生产合作等成为新的国际议程。

1.2 国家主权与全球责任

疫情还引发了关于国家主权与全球公共卫生责任之间平衡的讨论,国家有义务保护本国公民的健康安全;全球疫情威胁要求各国超越短期利益,采取协调一致的行动,这促使国际社会探索新的合作模式,如“疫苗外交”、“健康命运共同体”等概念应运而生,强调在尊重国家主权的基础上,加强国际合作与责任共担。

二、科技革新与医疗进步

2.1 疫苗研发的“速度与激情”

新冠疫情加速了疫苗研发的速度,从mRNA疫苗到多种新型疫苗技术的快速应用,展现了科技在应对公共卫生危机中的巨大潜力,这一过程中,公私合作(PPP)模式的成功应用,如“牛津-阿斯利康”、“辉瑞-BioNTech”等疫苗项目,不仅缩短了疫苗研发周期,也为未来公共卫生应急准备提供了宝贵经验。

2.2 数字化与远程医疗的崛起

疫情期间,远程医疗服务、在线诊疗、智能监测系统等数字化工具得到广泛应用,有效缓解了医疗资源紧张的问题,提高了医疗服务效率和质量,这不仅加速了医疗信息化进程,也为构建更加包容、高效的全球医疗体系奠定了基础。

三、社会结构与个体行为的变革

3.1 工作模式与生活方式的变化

为了控制疫情传播,许多国家实施了严格的防疫措施,包括封锁措施、社交距离要求等,这导致远程工作成为常态,极大地改变了人们的生活和工作方式,疫情也促进了线上教育、电子商务等行业的快速发展,加速了社会数字化转型。

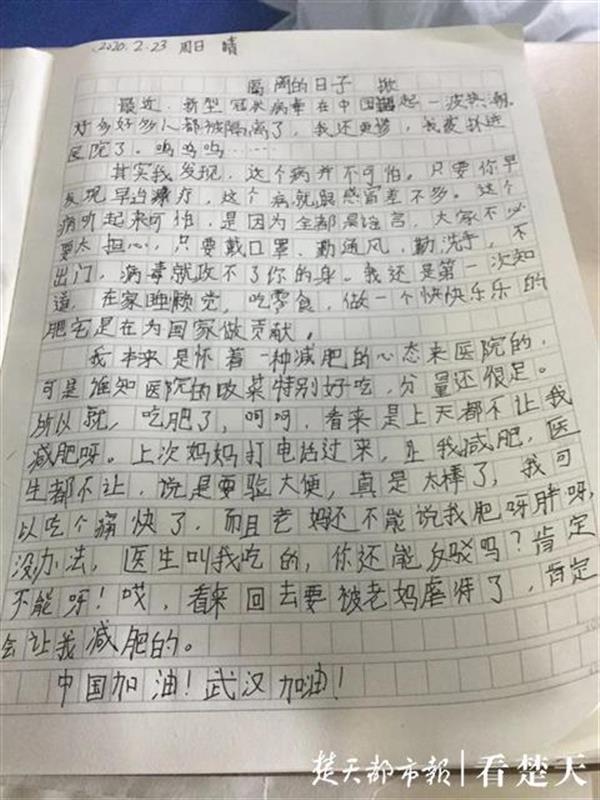

3.2 心理健康与社会关系的重塑

长期的隔离和不确定性给人们的心理健康带来了巨大压力,疫情期间的孤独感、焦虑情绪普遍上升,促使社会各界更加重视心理健康服务,疫情还加速了社会关系的重塑,线上社交的兴起反映了人们在物理隔离下对情感连接的新需求。

四、对未来的启示与展望

4.1 加强全球卫生安全体系

新冠疫情提醒我们,构建一个更加坚韧、公平、高效的全球卫生安全体系是当务之急,这包括加强疾病监测预警系统、提升实验室检测能力、优化疫苗分配机制等,应建立更加有效的国际合作机制,确保信息透明共享,形成全球抗疫的强大合力。

4.2 推动科技伦理与责任

科技在抗击疫情中发挥了巨大作用,但也伴随着伦理挑战,如数据隐私保护、疫苗公平性等,需要在科技创新的同时,加强科技伦理建设,确保技术发展惠及全人类,特别是弱势群体。

4.3 构建韧性社会

面对未来的不确定性,构建韧性社会成为重要目标,这包括提高公共卫生系统的应对能力、增强社区韧性、加强公民科学素养等,应重视心理健康服务体系建设,保障人们在面对危机时能够得到有效支持。

4.4 促进可持续发展目标

新冠疫情加剧了全球不平等问题,特别是健康不平等,实现联合国可持续发展目标(SDGs)变得更加紧迫,通过加强全球卫生合作、促进教育公平、推动经济包容性增长等措施,可以有效缓解疫情带来的负面影响,促进全球可持续发展。

新冠疫情不仅是公共卫生领域的挑战,更是对人类社会发展模式的一次深刻反思与重构,它促使我们重新审视全球治理体系、科技伦理、社会结构以及个体行为等多个层面,面对未来可能的挑战与机遇,我们需要以史为鉴,携手共进,构建一个更加安全、包容、可持续的世界。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~