18年有疫情还是19年有疫情,回顾与反思

在探讨“18年有疫情还是19年有疫情”这个问题时,我们实际上是在回顾一场全球性的公共卫生事件——COVID-19大流行的起始与演变,这个问题不仅关乎时间线的准确记忆,更是对过去几年全球社会、经济、政治以及人类行为模式深刻变化的反思,本文将通过历史回顾、数据分析及当前影响,详细探讨这一关键时间点的意义。

一、历史背景与疫情爆发

2018年:平静的前奏

2018年,全球并未出现类似COVID-19的大规模疫情,这一年,世界卫生组织的重点主要集中在控制传染病如埃博拉病毒、寨卡病毒以及西尼罗河病毒等,但这些疾病的影响范围相对较小,并未达到全球大流行的程度,2018年的全球卫生议程中,虽然已隐约可见对新兴病毒威胁的关注,但尚未有明确的预警信号指向即将到来的危机。

2019年:疫情的萌芽与爆发

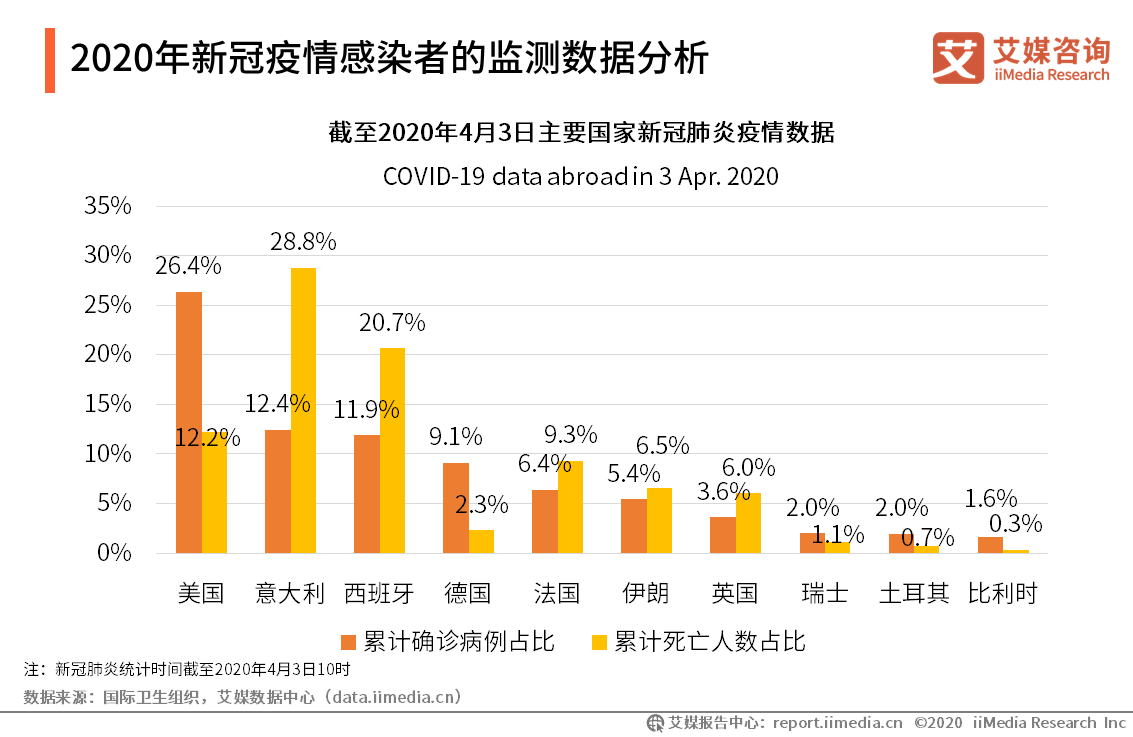

2019年12月,中国湖北省武汉市首次报告了一种不明原因的病毒性肺炎病例,随后迅速在全球范围内蔓延,成为后来被称为COVID-19的病毒,该病毒具有高度的传染性,能够通过飞沫传播,迅速在人与人之间传播开来,2020年1月30日,世界卫生组织(WHO)正式将此次疫情定性为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC),并随着疫情的持续恶化,于2020年3月11日宣布其为全球性“大流行”。

二、疫情的影响与应对

全球经济与社会动荡

COVID-19的爆发对全球经济造成了前所未有的冲击,2020年初,随着各国实施封锁措施以遏制病毒传播,全球经济活动急剧放缓,失业率飙升,企业倒闭数量激增,据国际货币基金组织(IMF)估计,2020年全球GDP将收缩3%,这是自上世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退,疫情对全球供应链、旅游业、教育以及医疗保健系统都产生了深远影响。

公共卫生体系的挑战

疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,尽管世界卫生组织在协调国际援助、分享信息方面发挥了关键作用,但各国在初期对疫情的响应速度和效率差异巨大,导致医疗资源迅速告急,尤其是在重症监护和呼吸机供应方面,信息的不透明和误解加剧了恐慌情绪,影响了公众对官方指导的接受度。

社会心理与行为变化

长期的社会隔离和不确定性引发了广泛的焦虑、抑郁情绪,以及对个人隐私权的重新评估,人们开始更加重视个人卫生习惯,如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等成为新的“社会规范”,线上教育、远程办公成为常态,改变了人们的生活和工作方式。

三、反思与未来展望

加强全球卫生治理

此次疫情再次强调了加强全球卫生治理的重要性,建立一个更加高效、透明、协调的全球卫生安全体系,是预防未来类似危机的关键,这包括提升WHO的权威性和资源分配能力,加强国家间的信息共享机制,以及提高各国公共卫生体系的韧性。

科技与创新的作用

科技在疫情防控中扮演了重要角色,从疫苗研发到数字健康工具的应用,都展现了科技的力量,应继续投资于公共卫生科研,利用人工智能、大数据等技术提升疾病监测预警能力,以及疫苗和药物的研发效率。

社会韧性的构建

面对不确定性,构建社会韧性至关重要,这包括加强公共卫生基础设施建设,提高应急响应能力,以及培养公众的危机意识和责任感,关注心理健康,提供必要的心理支持和干预服务,以减轻疫情带来的心理创伤。

“18年有疫情还是19年有疫情”的问题不仅是对一个具体时间点的询问,更是对全球社会应对危机能力的一次深刻审视,从这次经历中,我们学到了宝贵的教训,也看到了改进的方向,通过加强国际合作、提升科技水平、构建社会韧性,我们有望更好地应对未来的挑战,保护人类共同的健康与安全。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~