中国两次疫情时间表,从SARS到COVID-19的防控历程

自2002年底首次报告以来,SARS(严重急性呼吸综合征)和随后的COVID-19(新型冠状病毒肺炎)疫情对全球公共卫生体系构成了前所未有的挑战,中国,作为这两个疫情的“震中”,经历了从恐慌、应对到逐步控制疫情的艰难历程,本文将详细梳理中国两次疫情的时间表,探讨其背后的原因、应对措施以及经验教训,以期为未来的公共卫生应急提供借鉴。

第一次疫情:SARS(2002-2003)

2002年:疫情爆发初期

11月16日:广东省佛山市首次报告非典型肺炎病例,这是全球首次记录的SARS病例。

12月:疫情迅速蔓延至广州,并出现医务人员感染,表明存在人传人的可能性。

2003年1月:北京出现首例SARS病例,疫情开始全国性扩散。

政府响应与防控措施

1月20日:世界卫生组织(WHO)将情况告知各国,并发出全球警告。

1月23日:北京宣布启动公共卫生紧急状态,关闭所有公共娱乐场所,实施交通管制。

2月:全国范围内实施严格的隔离措施,包括封锁城市、关闭市场、暂停公共交通工具等。

3月:疫情逐渐得到控制,新增病例数显著下降。

4月:WHO宣布解除对北京的旅行禁令,标志着疫情在国内得到有效控制。

影响与反思

SARS疫情暴露了中国在公共卫生体系、应急响应机制以及信息透明度方面的不足,疫情过后,中国加强了传染病防治法律法规建设,提升了医疗救治和科研能力,并加强了与国际社会的合作与信息共享。

第二次疫情:COVID-19(2019-至今)

2019年底至2020年初:疫情初期

12月31日:湖北省武汉市首次报告不明原因肺炎病例,随后迅速增加。

2020年1月:疫情开始在全国范围内蔓延,武汉封城,成为全球最大规模的隔离措施之一。

国家层面的快速响应与全球合作

1月20日:习近平主席对疫情防控作出重要指示,强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

1月23日:武汉宣布“封城”,暂停所有公共交通和进出该市的航班、火车和轮渡。

1月24日:国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行)》,指导各地医疗机构规范诊疗流程。

2月:全国各地启动重大突发公共卫生事件一级响应,实施严格的社区管控和居家隔离措施。

3月:随着疫苗研发进展和国际合作加强,全球抗疫进入新阶段,中国开始向其他国家提供医疗援助和物资支持。

科技创新与经济复苏

4月:中国开始逐步复工复产,推出“健康码”等数字化防疫工具,有效管理疫情传播风险。

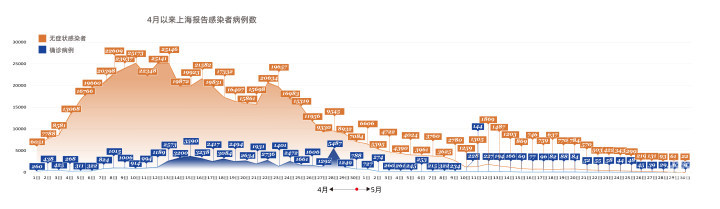

5月:北京、上海等地恢复正常生产生活秩序,经济逐渐复苏。

7月:中国科学家成功分离出新冠病毒毒株并分享给全球科研界,加速疫苗和药物研发进程。

9月:首个国产新冠疫苗获批紧急使用,标志着中国成为全球首个启动大规模疫苗接种的国家之一。

后续挑战与持续防控

尽管中国成功控制了本土疫情传播,但境外输入病例和变异毒株带来的新挑战持续存在,政府继续加强“外防输入、内防反弹”策略,推进疫苗接种覆盖率,同时加强公共卫生体系建设,提高应对未来公共卫生事件的能力。

经验教训与未来展望

通过对比SARS和COVID-19两次疫情的应对过程,可以总结出以下几点关键经验教训:

1、早期预警与快速响应至关重要:及时发现并报告疫情是有效控制疫情的前提,加强监测系统和预警机制,提高政府和社会各界的响应速度是关键。

2、科学决策与全民参与:基于科学证据制定防控策略,同时动员全社会力量参与疫情防控,形成强大的社会共识和行动力。

3、国际合作与信息共享:面对全球性挑战,加强国际合作和信息共享至关重要,这不仅有助于及时控制疫情传播,还能促进全球科研合作和疫苗研发。

4、科技支撑与创新驱动:利用现代科技手段提高疫情防控效率,如大数据、人工智能等技术在疫情监测、预警和防控中的应用。

5、经济复苏与社会稳定并重:在有效控制疫情的同时,注重经济社会发展和民生保障,确保社会稳定和人民福祉。

中国将继续完善公共卫生体系,提升应急响应能力,加强国际合作与交流,共同构建人类卫生健康共同体,通过不断总结经验教训并持续改进防控策略,我们有信心更好地应对未来可能发生的公共卫生挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~