中国抗击疫情历程简介

自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)疫情爆发以来,中国经历了前所未有的挑战,从最初的武汉封城,到全国范围内的严格防控措施,再到全球范围内的抗疫合作,中国不仅成功控制了国内疫情,还为全球抗疫贡献了宝贵的经验和资源,本文将详细介绍中国抗击疫情的历程,包括疫情初期的应对、全国性的防控措施、科研攻关与疫苗研发、以及国际抗疫合作等方面。

一、疫情初期的应对

2019年12月,湖北省武汉市首次报告了多起不明原因的肺炎病例,随着病例数量的不断增加,疫情的严重性逐渐显现,2020年1月20日,国家卫生健康委员会正式将新型冠状病毒命名为“COVID-19”,并将其纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,采取甲类传染病的预防、控制措施。

在疫情初期,中国政府迅速采取了多项措施以遏制疫情扩散,1月23日,武汉宣布“封城”,暂停所有公共交通,关闭离汉通道,成为全球第一个因疫情而实施全面封锁的城市,随后,全国各地纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应,加强了对发热病人的筛查和隔离,并暂停了大型公共活动。

二、全国性的防控措施

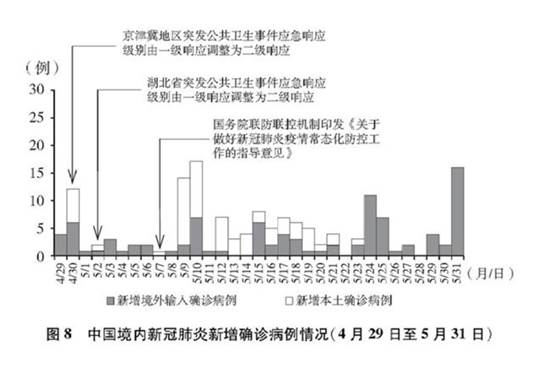

为了有效控制疫情,中国政府采取了一系列严格的防控措施,首先是“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的“四早”原则,通过广泛的社区筛查和主动监测,及时发现并隔离感染者,其次是“外防输入、内防反弹”的防控策略,加强了对入境人员的检测和隔离,同时严格控制国内人员的流动和聚集,还实施了健康码制度,通过大数据和人工智能技术,对人员流动进行精准管理。

在医疗救治方面,中国政府迅速调集全国的医疗资源支援湖北和武汉,包括派遣医疗队、建设方舱医院和火神山医院等,这些措施极大地提高了医疗救治能力,降低了病亡率。

三、科研攻关与疫苗研发

在疫情初期,中国科研工作者迅速展开了对新冠病毒的科研攻关,通过基因测序、病毒培养、抗体检测等多种技术手段,科研人员在短时间内掌握了病毒的基本特性和传播规律,在此基础上,他们开展了疫苗研发工作。

中国拥有世界上最大规模的疫苗研发和生产能力,在疫苗研发方面,中国采取了“产学研用”相结合的模式,多家企业和科研机构同时推进多个疫苗项目的研发,2020年7月22日,中国首个新冠疫苗(灭活疫苗)获得国家药监局批准进入临床试验阶段,随后,多个疫苗项目相继获得批准并投入生产,截至2023年底,中国已有多款新冠疫苗获得国家药监局批准并投入使用,为全球抗疫提供了宝贵的资源。

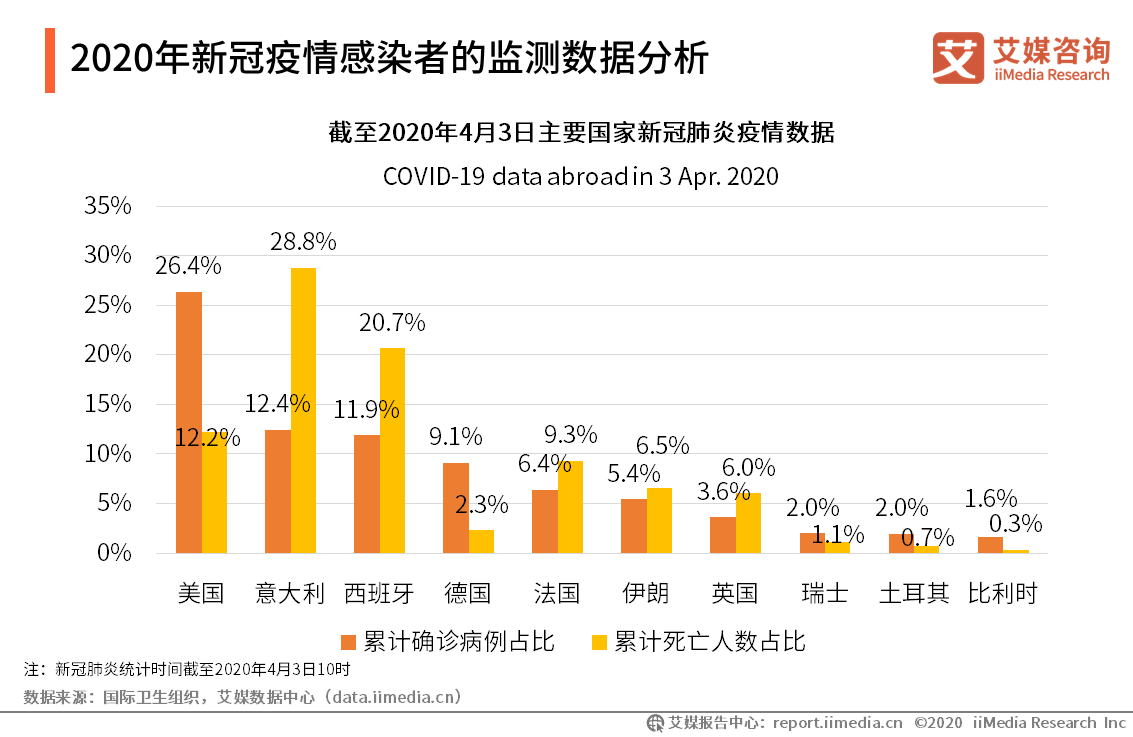

四、国际抗疫合作

在抗击疫情的过程中,中国始终秉持人类命运共同体理念,积极参与全球抗疫合作,2020年3月15日,中国向世界卫生组织捐款2000万美元用于支持全球抗疫工作,中国还向多个国家提供了医疗物资援助和医疗专家支持,截至2023年底,中国已向全球150多个国家和国际组织提供了超过22亿剂新冠疫苗和大量的医疗物资援助。

在国际合作方面,中国积极参与全球疫苗免疫联盟(GAVI)和世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX),为全球特别是发展中国家的疫苗分配做出了重要贡献,中国还加强了与各国在疫情防控、医疗救治、科研攻关等方面的交流与合作,共同应对全球疫情挑战。

五、社会经济的恢复与发展

在抗击疫情的同时,中国政府也高度重视社会经济的恢复与发展,通过实施一系列政策措施,包括减税降费、金融支持、就业保障等,有效稳定了经济社会运行,还加大了对公共卫生体系的建设投入力度,提高了应对突发公共卫生事件的能力。

随着疫情的逐步控制和社会经济的恢复与发展,中国不仅成功实现了疫情防控与经济社会发展的“双胜利”,还为全球抗疫和经济复苏注入了信心和动力。

自2019年底以来中国抗击疫情的历程充满了挑战与艰辛但也取得了显著的成果,通过全国人民的共同努力和国际社会的支持与合作中国不仅成功控制了国内疫情还为全球抗疫做出了重要贡献,未来在继续加强自身疫情防控的同时中国将继续积极参与全球抗疫合作共同构建人类卫生健康共同体为全球公共卫生安全作出更大的贡献。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~