中国历次大瘟疫时间表,历史与教训的深刻反思

瘟疫,自古以来便是人类文明的巨大挑战,在中国悠久的历史长河中,瘟疫的爆发不仅考验着统治者的智慧与决心,也深刻影响了社会结构、经济发展以及民众的生活,本文旨在梳理中国历次大瘟疫的时间表,通过历史的回顾,探讨瘟疫的成因、影响及应对措施,以期在今日之世,能从中汲取教训,更好地应对未来可能面临的公共卫生挑战。

古代时期:瘟疫初现与应对探索

1. 汉朝-东汉交替时期的“瘟疫”

时间跨度:约公元1-2世纪

特点:这一时期,中国经历了社会动荡与人口迁徙,为瘟疫的传播提供了温床,据《后汉书》记载,东汉初年的光武帝建武年间,全国范围内爆发了大规模的瘟疫,导致“百姓疾疫,又遭荒歉”,此时期虽无具体数字记录死亡人数,但可推测其影响深远,加速了社会经济的衰退。

2. 魏晋南北朝时期的“伤寒”流行

时间跨度:约公元220-589年

特点:这一时期,中国北方战乱频繁,人口流动加剧,加之气候变化,使得伤寒等传染病肆虐,张仲景的《伤寒杂病论》便是在此背景下写成,成为中医防治传染病的经典之作,据史料记载,多次大规模的瘟疫导致“十室九空”,人口大幅减少。

隋唐至宋元:瘟疫防控的进步与挑战

3. 唐末至五代十国时期的“鼠疫”

时间跨度:约公元875-960年

特点:唐末社会动荡不安,鼠疫首次在中国大规模爆发,以“黑死病”之名流传至今,据《新唐书》记载,这场瘟疫波及范围广泛,死亡人数众多,对当时的社会经济造成了巨大冲击,此时期,政府开始尝试建立防疫机制,如隔离患者、焚烧疫区等,但受限于技术和认知,效果有限。

4. 宋代“民疫”与公共卫生建设

时间跨度:公元960-1279年

特点:宋代经济繁荣,城市人口激增,公共卫生问题日益凸显,政府加强了对疫情的管理和记录,如设立“病坊”收治病人,推广医学知识等,苏轼、沈括等文人学者也留下了关于瘟疫防治的论述,宋代虽在防疫上有所进步,但面对大规模瘟疫时仍显得力不从心。

5. 元代“大汗热”与全球疫情交流

时间跨度:公元1271-1368年

特点:元代时期,随着丝绸之路的繁荣,东西方文化交流加深,也带来了疾病的跨国界传播,据记载,“大汗热”(疑似欧洲黑死病)通过丝绸之路传入中国,再次引发全国性疫情,此次疫情暴露了古代中国在应对全球性疫情时的脆弱性,但也促进了医学知识的国际交流。

明清至近代:瘟疫应对的转折与反思

6. 明末“痘疮”与人口结构变化

时间跨度:公元1368-1644年

特点:明代末年,天花(痘疮)的传入对中国人口结构产生了深远影响,尽管初期因人口流动性小而相对控制住了疫情,但随后因战争和人口迁徙导致疫情迅速扩散,据估计,这场疫情导致了数千万人的死亡,此时期,中医对天花的认识逐渐深入,并开始尝试人工接种预防。

7. 清末至民国时期的“鼠疫”再袭与近代防疫体系建立

时间跨度:公元1644-1949年

特点:清末至民国时期,中国经历了多次鼠疫(肺鼠疫)的爆发,尤其是1910-1911年的东北鼠疫,成为近代中国防疫史上的重要事件,此次疫情促使政府和国际社会开始重视并介入防疫工作,如设立专门的防疫机构、实施隔离措施、推广疫苗接种等,这些努力标志着中国防疫体系向现代化转型的开始。

现代以来:全球化背景下的疫情挑战与应对

8. 新中国成立初期的“血吸虫病”与“鼠疫”防控

时间跨度:20世纪50-70年代

特点:新中国成立后,政府高度重视公共卫生建设,开展了一系列大规模的防疫运动,血吸虫病和鼠疫的防控取得显著成效,通过集体行动、健康教育、环境改造等措施有效降低了发病率,这一时期还建立了较为完善的传染病报告系统和医疗体系。

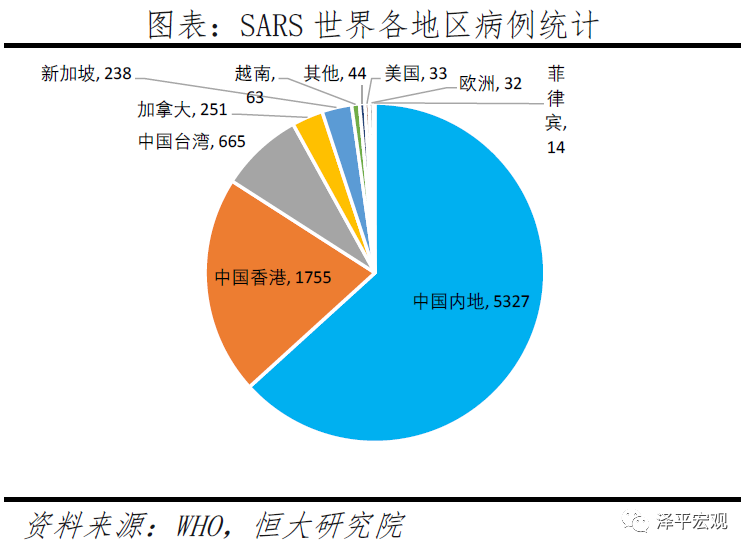

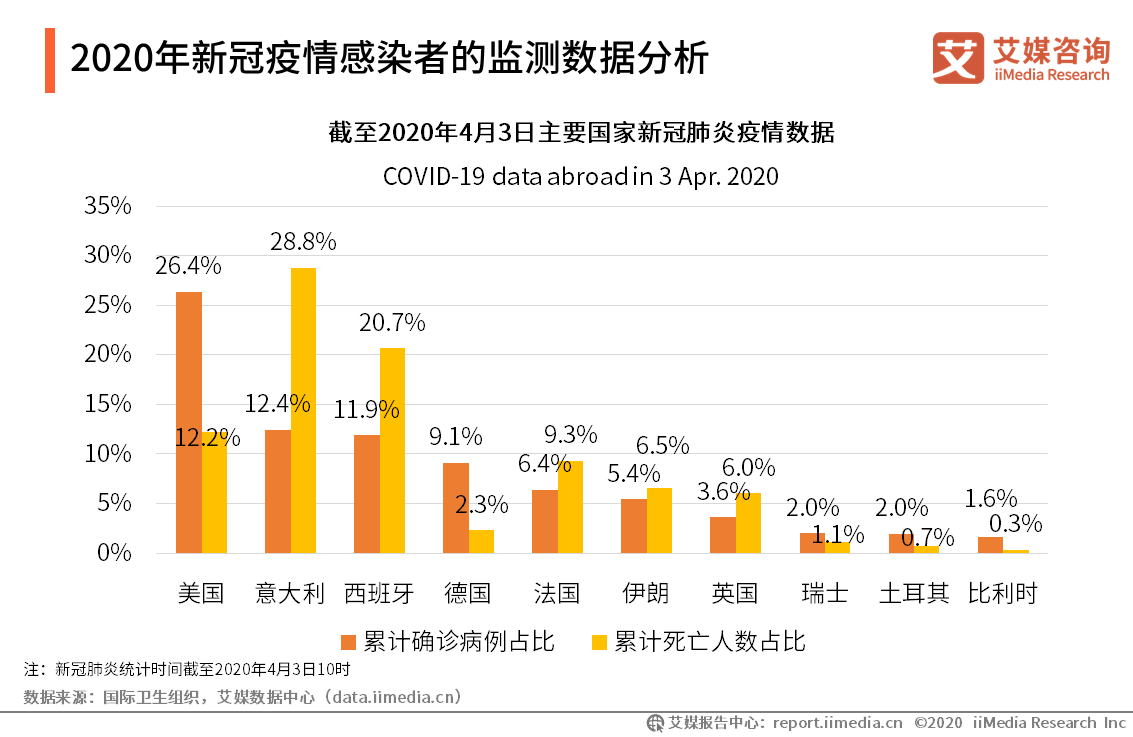

9. 20世纪末至21世纪初的“非典型肺炎”(SARS)与“新型冠状病毒肺炎”(COVID-19)疫情

时间跨度:2002年至今(持续)

特点:进入21世纪后,全球化和人口流动加速带来了新的挑战,2003年的SARS疫情和2019年底至今的COVID-19疫情,两次重大公共卫生事件均对全球经济、社会生活产生了巨大影响,中国政府在应对这两场疫情中展现了强大的动员能力和科技创新能力,通过严格的隔离措施、大规模的核酸检测、疫苗研发等措施有效控制了疫情的传播,这些经历也促使全球公共卫生体系进行深刻反思和改革。

回顾中国历次大瘟疫的历史,我们不难发现,每一次疫情的爆发都是对人类智慧与毅力的考验,从古代的被动应对到近现代的主动防控,再到全球化背景下的国际合作与科学防疫,中国经历了从无知到认知、从被动到主动、从本土到全球的转变过程,面对可能再次出现的公共卫生危机,我们需要继续加强公共卫生体系建设、提升全球卫生治理能力、加强国际合作与交流、提高公众健康素养与意识,我们才能更好地保护人民的生命安全和身体健康,共同构建人类卫生健康共同体。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~