中国瘟疫历史大事件探析

瘟疫,自古以来便是人类文明的重大威胁之一,其带来的灾难性影响不仅体现在人员伤亡和财产损失上,更深刻地影响了社会结构、经济发展以及文化变迁,在中国悠久的历史长河中,瘟疫的爆发与应对,成为了一段段刻骨铭心的历史记忆,本文旨在梳理中国历史上几个重大的瘟疫事件,探讨其背景、影响及应对措施,以期从历史的镜鉴中汲取智慧,为现代社会应对公共卫生挑战提供启示。

一、东汉末年至三国时期的瘟疫

背景:东汉末年,社会动荡不安,战乱频发,加之气候变化,为瘟疫的滋生提供了温床,这一时期,最为著名的瘟疫是“建安瘟疫”,发生在曹操统治下的北方地区,直接影响了整个东汉末年的政治格局。

事件概述:建安年间(公元196年至219年),瘟疫肆虐中原,据《后汉书》记载,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀”,可见其影响之广泛与严重,这场瘟疫不仅削弱了曹魏政权的基础,还加速了汉室的衰落,为三国鼎立的局面埋下了伏笔。

影响:疫情导致人口大量减少,劳动力短缺,农业生产遭受重创,为了控制疫情传播,政府实施了一系列严格的隔离措施,如封锁城池、限制人员流动等,这些措施虽有效遏制了疫情扩散,但也加剧了社会动荡和民不聊生的局面。

二、唐朝安史之乱后的鼠疫

背景:安史之乱(755年至763年)后,唐朝国力大衰,地方割据严重,社会动荡不安,这为鼠疫的流行提供了条件。

事件概述:唐代宗宝应元年(762年),鼠疫首次在中国大规模爆发,主要波及江南地区,随后迅速蔓延至全国,据《新唐书》记载,“人死于鼠疫者以万计”,可见其危害之巨,此次鼠疫的流行,进一步削弱了唐朝的统治基础,加剧了社会经济的衰退。

影响:疫情导致人口急剧减少,经济衰退,社会不稳定因素增加,政府虽采取了一系列措施应对,如设立“病坊”收治病人,但效果有限,疫情还促进了医学的发展,如孙思邈在《千金方》中详细记载了鼠疫的症状、治疗及预防措施。

三、明朝末年的天花疫情

背景:明朝末年,社会动荡不安,加之气候变化和人口流动频繁,为天花病毒的传入和传播提供了条件。

事件概述:1617年,天花首次传入中国,最初在福建沿海登陆,由于中国历史上对天花无自然免疫力,疫情迅速蔓延至全国,成为明朝灭亡的重要推手之一,据《明史》记载,“自时厥疾起,死者以万计”,可见其破坏力之大。

影响:天花疫情导致大量人口死亡,尤其是青壮年劳动力的大量减少,严重影响了农业生产和社会稳定,疫情也促进了防疫意识的觉醒和医疗技术的进步,清朝建立后,为控制天花疫情,实行了严厉的隔离政策,并成功引入了牛痘接种法,有效遏制了疫情的进一步蔓延。

四、清末至民国时期的霍乱与鼠疫

背景:清末至民国时期,中国社会处于剧烈变革之中,卫生条件落后,加之战乱频繁和人口流动加剧,使得霍乱和鼠疫等传染病频发。

霍乱事件概述:1884年,霍乱首次大规模爆发于长江下游地区,随后迅速蔓延至全国,据《申报》记载,“疫势之盛,为从来所未有”,疫情持续数年之久,对当时的社会经济造成了巨大冲击。

鼠疫事件概述:1910年至1911年间,东北地区爆发了严重的鼠疫疫情,即著名的“东三省大鼠疫”,此次疫情由西伯利亚传入中国东北,迅速蔓延至华北乃至全国,在伍连德等医学专家的努力下,通过实施严格的隔离措施、加强卫生防疫以及推广接种疫苗等措施,最终成功控制了疫情,但即便如此,仍有数万人因此丧生。

影响:这些传染病疫情的爆发加剧了社会的动荡不安和民众的痛苦,它们也促使政府和社会各界开始重视公共卫生建设的重要性。《大清卫生要旨》的编纂和颁布标志着中国公共卫生体系的初步建立;而伍连德等人的努力则为中国防疫事业奠定了科学基础。

五、新中国成立后至改革开放前的防疫实践

新中国成立后至改革开放前这一时期是中国公共卫生体系建设和发展的关键阶段,面对国内外各种传染病的威胁特别是血吸虫病、疟疾等地方病的流行以及国际间传染病的跨境传播压力(如艾滋病在改革开放初期随外国人员入境而传入),中国政府采取了一系列积极有效的措施加强防疫工作。

血吸虫病防治:20世纪50年代至70年代是中国血吸虫病防治的关键时期通过大规模的灭螺、人畜同步化疗等措施有效降低了血吸虫病的发病率和感染率。

疟疾控制:通过实施“523项目”(旨在寻找抗疟疾新药)成功研发出青蒿素等有效药物并推广使用使得中国疟疾发病率大幅下降。

艾滋病防控:改革开放初期随着外国人员入境的增加艾滋病开始在中国出现,政府迅速建立艾滋病监测网络加强宣传教育提高公众防范意识并采取了一系列措施如免费治疗、母婴阻断等有效遏制了艾滋病的传播。

其他传染病防治:针对肝炎、结核病、麻疹等传染病政府也加强了预防接种工作提高了疫苗接种覆盖率并建立了完善的疫情报告系统及时监测和预警传染病的发生与流行趋势。

六、21世纪初的SARS与COVID-19疫情应对

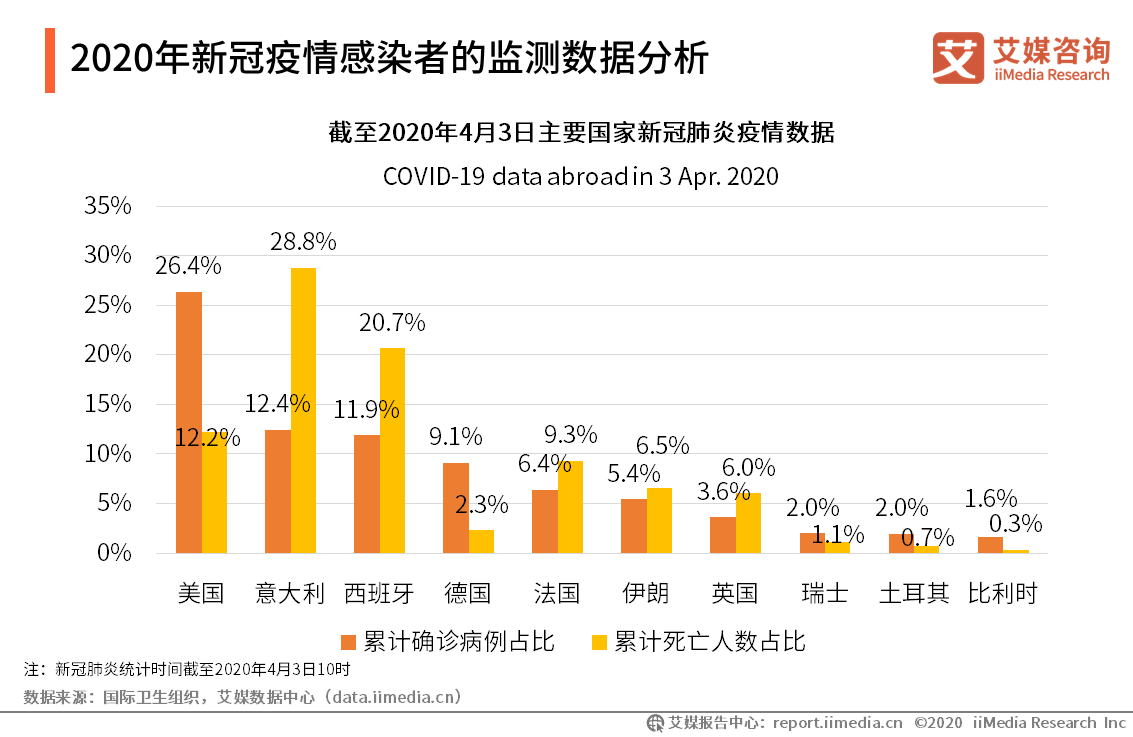

进入21世纪以来全球范围内传染病疫情频发特别是SARS(严重急性呼吸综合征)和COVID-19(新型冠状病毒肺炎)的爆发对中国乃至全球公共卫生体系构成了严峻挑战,面对这些突如其来的疫情中国政府和社会各界迅速行动采取了前所未有的措施进行应对。

SARS应对:2003年SARS疫情爆发时中国政府和各地政府迅速启动应急响应机制实施严格的隔离措施加强医疗救治和科研攻关短时间内有效控制了疫情的传播范围并分享了研究成果为全球抗疫做出了重要贡献。

COVID-19防控:2019年底COVID-19疫情暴发后中国政府迅速采取全面封城、建设方舱医院、实施大规模核酸检测等措施有效遏制了疫情的初期扩散并分享了宝贵的防控经验为全球抗疫提供了重要支持,同时中国还积极推动疫苗研发和生产为全球抗疫贡献了中国智慧和力量。

公共卫生体系建设:两次疫情之后中国更加重视公共卫生体系的建设和完善提出了“健康中国”战略加强基层医疗卫生服务体系建设提升公共卫生应急管理能力推动中医药在疫情防控中发挥更大作用等举措不断巩固和提升中国的公共卫生水平。

回顾中国瘟疫历史大事件我们不难发现每一次疫情的爆发都伴随着社会的深刻变革和公共卫生的进步,从古代的隔离措施到现代的疫苗研发从传统的医学智慧到现代的科技应用中国在面对瘟疫挑战的过程中积累了丰富的经验和教训也形成了独特的防疫文化和应对策略,未来随着全球化和城市化进程的加速传染病防控仍将是人类社会面临的重大挑战之一,因此我们需要继续从历史中汲取智慧不断完善公共卫生体系提升应对突发公共卫生事件的能力以保障人民的生命安全和身体健康促进社会的和谐稳定发展。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~