清朝,作为中国历史上最后一个封建王朝,经历了二百多年的繁荣与动荡,在这个漫长的历史阶段,瘟疫作为一种严重的公共卫生问题,对清朝的社会、经济、政治和文化产生了深远的影响,本文旨在探讨清朝时期瘟疫的流行情况、原因、影响以及政府和社会对瘟疫的应对措施。

清朝时期,瘟疫的流行情况十分严重,据史料记载,从顺治到光绪年间,中国多次发生大规模瘟疫,如康熙十三年(1674年)的“京师大疫”、乾隆二十一年(1756年)的“江南大疫”、咸丰元年(1851年)的“天津瘟疫”等,这些瘟疫不仅造成了大量人口的死亡,还导致了社会经济的严重衰退。

最为著名的瘟疫之一是康熙十三年(1674年)的“京师大疫”,这场瘟疫从京师(今北京)开始,迅速蔓延至全国,导致大量人口死亡,据《清实录》记载,这场瘟疫“传染之速,毙人之多,为自古所未有”,据估计,这场瘟疫导致数十万人死亡,对当时的社会经济造成了巨大的冲击。

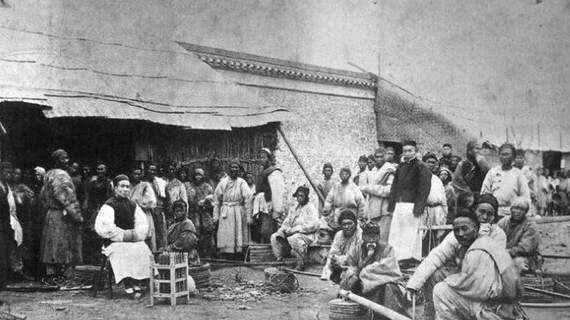

清朝时期瘟疫频发的原因是多方面的,封建社会的生产方式和生活方式导致了环境卫生条件恶劣,当时的人们普遍居住在拥挤、不卫生的环境中,缺乏有效的卫生设施和医疗条件,封建社会的战争和动荡也加剧了瘟疫的传播,战争导致大量人口流动和聚集,增加了疾病传播的机会,封建政府的腐败和无能也使得瘟疫的防控工作难以得到有效的实施。

自然灾害也是导致瘟疫频发的重要原因之一,清朝时期,中国多次发生水灾、旱灾、地震等自然灾害,这些灾害不仅破坏了人们的生存环境,还导致了粮食短缺和人口流动,在灾害发生后,人们往往聚集在相对安全的地区,这增加了疾病传播的风险,乾隆二十一年(1756年)的“江南大疫”就是在水灾和饥荒的背景下爆发的。

瘟疫对清朝社会产生了深远的影响,瘟疫导致了大量人口的死亡和劳动力的减少,在瘟疫流行的地区,许多家庭失去了主要的劳动力来源,导致社会经济崩溃,康熙十三年(1674年)的“京师大疫”导致大量人口死亡和劳动力短缺,使得京城的经济活动几乎停滞。

瘟疫加剧了社会的不平等和贫富差距,在瘟疫流行的背景下,富人往往能够通过各种手段逃避灾难的影响,而穷人则无法获得足够的医疗和救助资源,这导致了社会阶层之间的鸿沟进一步加深,乾隆二十一年(1756年)的“江南大疫”使得许多江南地区的农民破产卖地甚至沦为乞丐和盗贼。

瘟疫还导致了社会文化的变迁,在瘟疫流行的过程中,人们开始反思传统的卫生习惯和医疗方式并寻求新的解决方案,在康熙十三年(1674年)的“京师大疫”中人们开始重视个人卫生和环境卫生并尝试使用各种草药和民间疗法来对抗疾病,这些变化在一定程度上推动了医学的发展和进步。

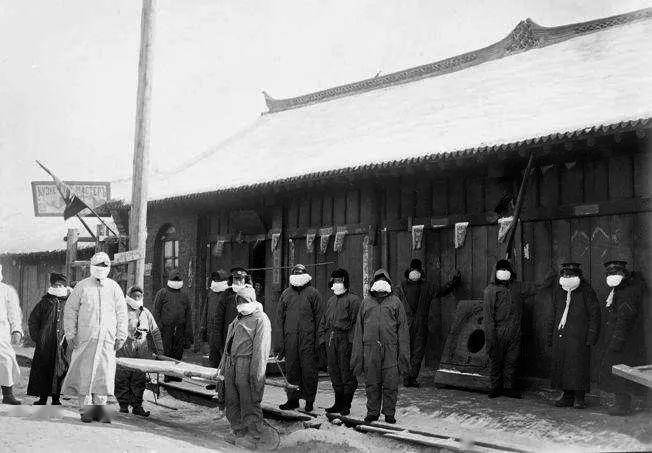

面对瘟疫的威胁清朝政府采取了一系列的应对措施,首先政府加强了对疫情的监测和报告制度,例如康熙十三年(1674年)的“京师大疫”中政府设立了专门的机构负责收集疫情信息并上报给皇帝以便及时采取措施应对疫情,这些措施有助于政府及时了解疫情的发展情况并采取有效的防控措施。

其次政府加强了对医疗资源的调配和救助工作,例如乾隆二十一年(1756年)的“江南大疫”中政府派遣了医疗队前往灾区进行救治并提供了大量的药品和医疗物资,此外政府还鼓励民间力量参与救援工作并设立了专门的机构负责接收和分发捐款和物资以救助受灾群众,这些措施在一定程度上缓解了疫情对社会的影响并稳定了社会秩序。

然而由于封建社会的种种弊端和限制这些措施的实施效果并不理想,例如由于政府腐败和无能许多地区的疫情并未得到有效控制;由于医疗资源短缺许多患者无法得到及时有效的治疗;由于贫富差距悬殊许多穷人无法获得足够的救助资源等,这些问题都导致了疫情的持续蔓延和社会的不稳定。

清朝时期的瘟疫是中国历史上一个严重的公共卫生问题它对当时的社会经济文化产生了深远的影响,通过分析我们可以发现瘟疫的发生与封建社会的生产方式生活方式以及自然灾害等因素密切相关;同时政府的应对措施虽然在一定程度上缓解了疫情的影响但由于种种限制其效果并不理想;此外瘟疫也推动了社会文化的变迁和医学的发展进步。

展望未来我们应该吸取历史的教训加强公共卫生体系建设提高应对突发公共卫生事件的能力;同时加强国际合作共同构建人类卫生健康共同体以应对全球性公共卫生挑战;最后我们应该重视历史文化遗产的保护和传承以更好地了解历史、借鉴历史并推动社会的进步与发展。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~