中国鼠疫的历史回顾,19世纪末至20世纪初的鼠疫大流行

鼠疫,又称黑死病,是一种由鼠疫耶尔森菌引起的烈性传染病,主要通过跳蚤叮咬传播,在中国历史上,鼠疫曾多次肆虐,给人民带来了巨大的灾难和痛苦,本文将回顾中国鼠疫的历史,特别是19世纪末至20世纪初的鼠疫大流行,探讨其发生时间、原因、影响及应对措施。

一、鼠疫在中国的历史背景

鼠疫在中国有着悠久的历史,早在东汉时期,就有关于鼠疫的记载,真正对中国人民造成巨大威胁的鼠疫大流行发生在19世纪末至20世纪初,这一时期,中国正经历着内忧外患的动荡局面,社会动荡不安,卫生条件极差,为鼠疫的肆虐提供了温床。

二、19世纪末至20世纪初的鼠疫大流行

1. 首次大流行(1894-1896年)

1894年,鼠疫首次在中国东北爆发,随后迅速蔓延至天津、北京等地,这场鼠疫被称为“东北大鼠疫”或“1894年大鼠疫”,据史料记载,这场鼠疫造成了大量的人员伤亡和财产损失,清政府虽然采取了一些应对措施,但效果有限,这场鼠疫的爆发,也暴露了当时中国公共卫生体系的薄弱和落后。

2. 第二次大流行(1910-1911年)

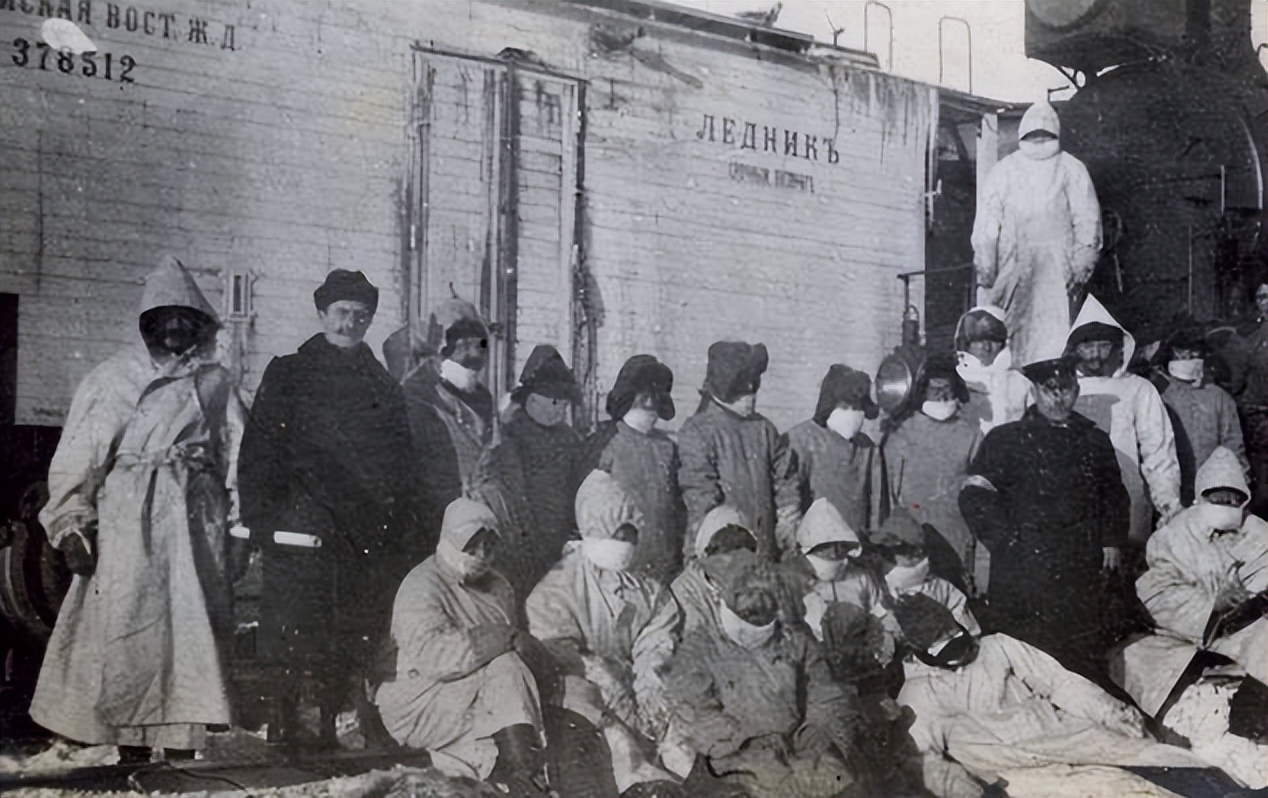

继1894年鼠疫后,中国再次遭受了鼠疫的侵袭,这一次的鼠疫发生在东北地区,特别是哈尔滨一带,由于当时正值冬季,天气寒冷干燥,有利于跳蚤等传播媒介的生存和繁殖,这场鼠疫被称为“1910年东北鼠疫”或“哈尔滨鼠疫”,据不完全统计,这场鼠疫共造成6万余人死亡。

三、鼠疫发生的原因分析

1. 自然环境因素

东北地区的气候条件为跳蚤等传播媒介提供了良好的生存环境,寒冷干燥的气候使得跳蚤能够长时间存活并大量繁殖,从而加速了鼠疫的传播速度,东北地区多山多林,为老鼠等啮齿类动物提供了丰富的栖息地和食物来源。

2. 社会经济因素

当时的中国正处于社会转型期,经济落后、卫生条件差、人口密集度高、交通不便等因素都为鼠疫的流行提供了有利条件,由于战乱频繁和灾害频发,大量难民流离失所,加剧了鼠疫的传播和扩散。

3. 公共卫生体系薄弱

清政府时期的中国公共卫生体系尚未建立或完善,缺乏有效的疾病预防和控制机制,面对突如其来的鼠疫疫情,清政府显得手足无措、应对无力,由于信息不对称和缺乏有效的宣传手段,许多地区对鼠疫的认知不足、防范意识薄弱。

四、应对措施与成效评估

1. 清政府的应对措施

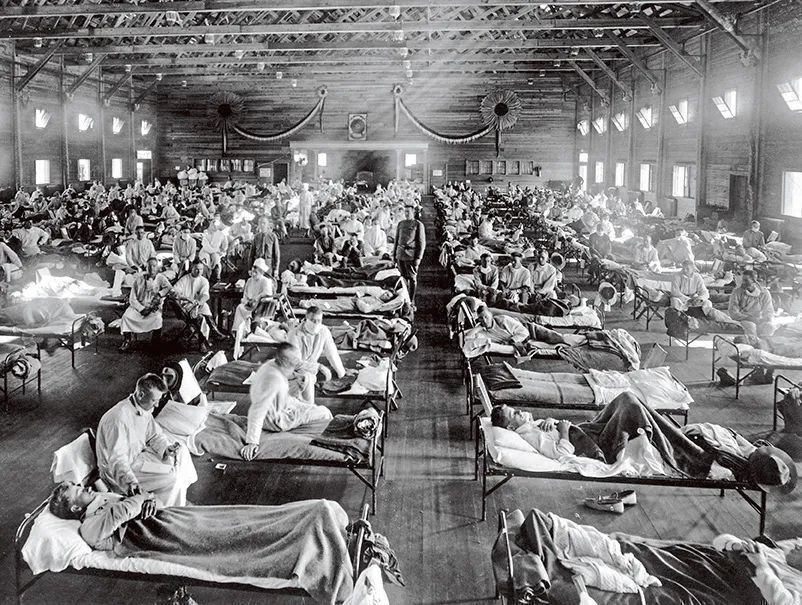

面对鼠疫的肆虐,清政府采取了一系列应对措施:一是设立防疫机构如“防疫局”或“防疫总局”,负责统筹协调各地的防疫工作;二是派遣防疫人员前往疫情严重地区进行实地调查和指导;三是推广使用疫苗和药物进行预防和治疗;四是加强交通管制和人员流动限制等,由于种种原因(如资金不足、人员短缺等),这些措施的效果并不显著。

2. 国际援助与民间力量

在清政府应对不力的情况下,国际社会也向中国提供了援助,加拿大医生伍连德在哈尔滨成功控制了疫情并建立了防疫体系;美国慈善家洛克菲勒基金会也提供了资金和物资支持中国的防疫工作,许多民间组织和志愿者也积极参与了防疫工作,由于国际援助的有限性和滞后性(如物资运输困难等),这些援助并未能完全解决中国的鼠疫问题。

1. 对社会经济的严重影响

两次鼠疫大流行给中国社会带来了巨大的冲击和损失,大量的人口死亡导致劳动力减少、生产停滞;同时高昂的防疫费用也给国家财政带来了巨大的压力,此外由于疫情的影响许多地区出现了社会动荡和不安定因素。

2. 对公共卫生体系的启示与教训

两次鼠疫大流行暴露了当时中国公共卫生体系的薄弱和落后,这促使人们开始反思和改革中国的公共卫生体系:一是加强公共卫生基础设施建设(如医院、诊所等);二是提高公共卫生服务水平(如疾病预防、控制和治疗等);三是加强公共卫生教育和宣传(如提高公众的健康意识和防范意识等),这些措施对于提高中国的公共卫生水平具有重要意义。

回顾中国历史上的两次鼠疫大流行我们不难发现:自然灾害和社会动荡是引发疫情的重要因素;而有效的预防和应对措施则是减少损失的关键所在,当前中国正处于一个快速发展的时期面临着各种挑战和风险,因此我们应该从历史的教训中汲取经验不断完善公共卫生体系提高应对突发公共卫生事件的能力保障人民的生命安全和身体健康,同时我们也应该加强国际合作共同应对全球性挑战为构建人类命运共同体贡献自己的力量!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~