流感病毒从何时开始传染,历史、机制与防控

流感病毒,作为一种高度变异的病原体,自其首次在人类社会中引发大规模感染以来,便成为了全球公共卫生领域的重要研究对象,本文旨在探讨流感病毒从何时开始传染,通过历史回顾、病毒传播机制及现代防控措施的解析,为读者提供一个全面而深入的理解。

一、历史回顾:流感病毒的首次“亮相”

流感病毒的记录最早可以追溯到1918年,当时被称为“西班牙流感”的大流行席卷全球,造成了约5000万人的死亡,这场灾难不仅揭示了流感病毒的致命性,也标志着人类与流感斗争历史的开端,实际上,流感病毒的传播远早于这一时间点,考古证据表明,早在人类文明的早期,类似流感的症状就已出现,如公元前430年雅典瘟疫(一种可能是由流感病毒引起的瘟疫),以及中国史书上的多次“大疫”,这些历史事件虽未明确提及“流感”,但暗示了流感病毒与人类社会的长期共存和周期性爆发。

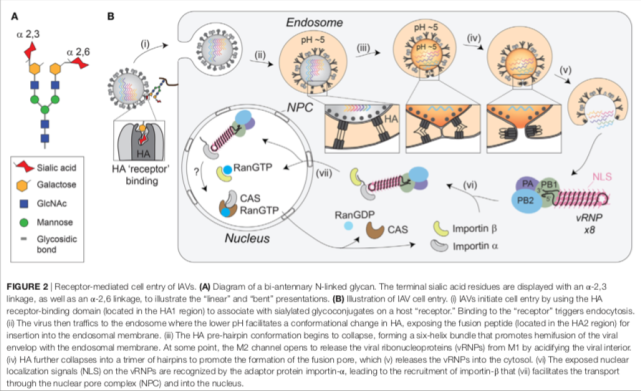

二、流感病毒的基本特性与传播机制

流感病毒属于正黏病毒科,分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三型,其中甲型流感病毒因其高度的变异性和跨物种传播能力而备受关注,流感病毒通过空气中的飞沫传播,如咳嗽、打喷嚏时释放的微小颗粒,也可通过直接接触污染的表面或物体后触摸口鼻眼而间接传播,其独特的传播机制包括:

变异能力:流感病毒基因组中的RNA段容易重组和突变,导致新毒株的不断出现。

宿主范围:尤其是甲型流感病毒,能够跨越物种界限,从鸟类传播到哺乳动物,包括人类。

季节性流行:受温度、湿度、日照时间等环境因素的影响,流感病毒的传播往往在冬季更为活跃。

三、流感病毒传染的起始时刻:科学解析

尽管“西班牙流感”因其广泛报道而广为人知,但关于其起源仍存在争议,一种广泛接受的理论是,这场大流行起源于美国肯塔基州的军营,在那里,美军士兵在结束欧洲战区的任务后聚集,可能从欧洲带回了一种新型禽流感病毒,并在人群中迅速传播,该病毒随后通过商业航班和军事运输迅速扩散至全球,尤其是在没有有效公共卫生措施的情况下。

四、历史上的大流行事件及其影响

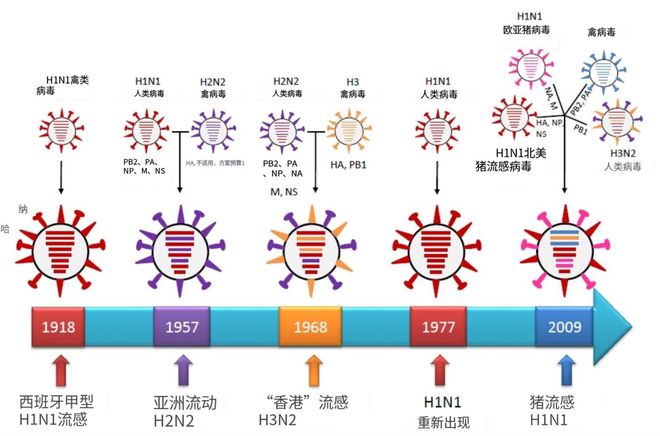

1918年西班牙流感:首次被公众广泛认知的大流行,其影响深远,不仅改变了人们的生活方式,也促进了公共卫生体系的建立。

1957年亚洲流感:第二次全球大流行,起源于中国云南,随后迅速蔓延至全球,但致死率较1918年有所下降。

1968年香港流感:又称“香港流感”或“亚洲流感”,导致全球约100万人死亡,特点是症状较轻但传播迅速。

2009年猪流感:又称H1N1流感,起源于墨西哥,迅速成为全球性大流行,强调了对新型流感的快速识别和应对能力的重要性。

五、现代防控策略与成效

面对流感病毒的持续威胁,全球公共卫生体系已建立起一套多层次、综合性的防控策略:

疫苗接种:季节性流感疫苗针对当前流行的病毒株进行接种,有效减少重症病例和死亡率。

公共卫生措施:包括勤洗手、戴口罩、保持社交距离、通风换气等,以阻断病毒传播。

监测与预警系统:建立全球流感监测网络,及时发现并报告新病毒株的出现。

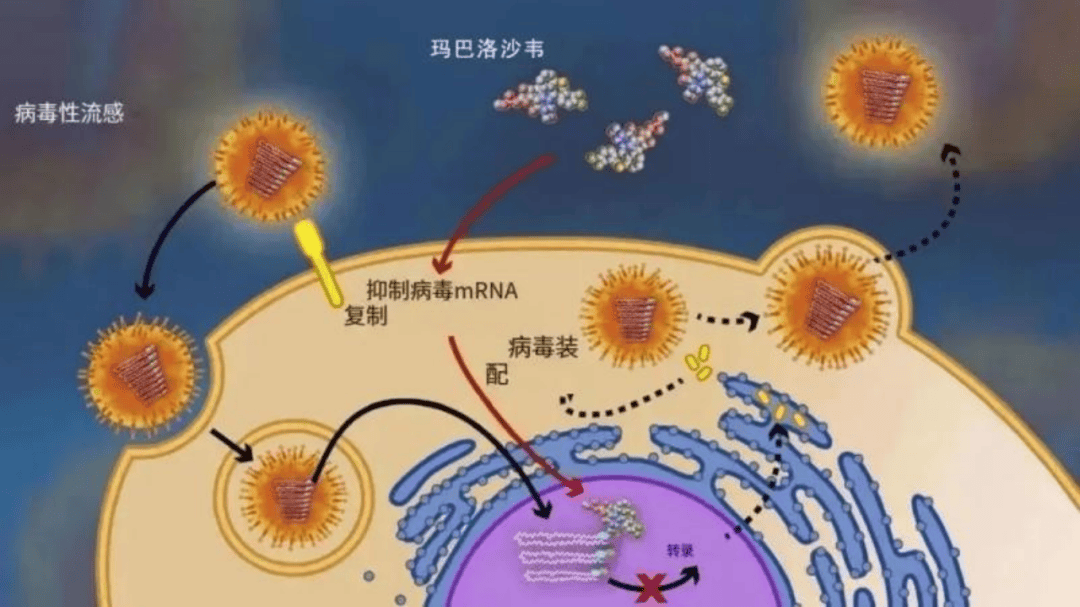

抗病毒药物:如奥司他韦、扎那米韦等,用于治疗和预防流感病毒感染。

国际合作:通过世界卫生组织等平台加强信息共享、技术交流和资源支持。

六、未来挑战与展望

尽管取得了显著进展,但流感病毒仍对全球公共卫生构成持续威胁,未来挑战包括:

新病毒株的出现:随着病毒的不断变异,新的大流行可能随时发生。

疫苗效力:现有疫苗需定期更新以匹配新病毒株,且存在接种率不足的问题。

抗药性:长期广泛使用抗病毒药物可能导致病毒产生抗药性。

全球不平等:疫苗分配不均、医疗资源匮乏国家面临更大风险。

持续的研究投入、加强国际合作、提高公众意识及疫苗接种率是应对未来流感挑战的关键,探索新的防控技术和策略,如基于人工智能的疫情预测模型、mRNA疫苗等,也将为未来的防控工作提供有力支持。

流感病毒从何时开始传染的问题,不仅是一个历史追溯的过程,更是对人类与病毒长期共存和斗争的深刻反思,通过科学认知、有效防控和国际合作,我们有望在未来更好地应对流感病毒的挑战,保护全球人民的健康与安全。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~