前2年的疫情叫什么,全球视野下的COVID-19大流行

在21世纪的第三个十年之初,全球经历了一场前所未有的公共卫生危机——COVID-19大流行,这场疫情不仅迅速席卷全球,对公共卫生系统构成巨大挑战,还深刻影响了全球经济、社会结构和人们的生活方式,本文旨在探讨前2年(即2020年至2021年)间,这场疫情如何被命名、其全球传播的特点、对各国的影响以及人类应对疫情的策略与反思。

一、命名与初期认知

1. 官方命名:SARS-CoV-2与COVID-19

2020年1月,世界卫生组织(WHO)基于国际病毒分类委员会的建议,将此次疫情中导致严重急性呼吸综合征(SARS)的病原体命名为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2型”(SARS-CoV-2),随后,WHO又将该病毒引起的疾病称为“COVID-19”,即“2019冠状病毒病”,这一命名体系旨在提供清晰、标准化的术语,便于全球卫生当局、科学家及公众进行沟通和信息共享。

2. 初期认知的挑战

在疫情初期,由于对新病毒的了解有限,加之信息快速传播但准确性不足,导致了一系列误解和恐慌。“流感”一词曾被错误地与COVID-19相提并论,忽视了两者在症状、致死率及传播方式上的显著差异,社交媒体上的谣言和错误信息也加剧了公众的恐慌情绪。

二、全球传播特点

1. 迅速扩散

COVID-19的传播速度超乎想象,从最初的中国武汉爆发,迅速蔓延至全球,2020年初,欧洲成为新的疫情中心,而美国则在春季成为受影响最严重的国家之一,到2020年底,几乎每个国家都报告了病例,形成了真正的“全球大流行”。

2. 城市与农村差异

尽管城市是疫情初期的主要爆发点,但随着时间的推移,农村地区也未能幸免,由于医疗资源分配不均、人口流动限制以及疫苗接种覆盖率较低等问题,农村地区的疫情应对能力相对较弱,导致死亡率较高。

3. 季节性影响

COVID-19的传播似乎受到季节性的影响,尤其是在北半球,冬季因气温下降、人们室内活动增多而病例激增,这一现象促使各国在冬季加强防控措施,如实施更严格的封锁政策、推广佩戴口罩等。

三、对各国的影响

1. 公共卫生系统承压

疫情初期,许多国家的公共卫生系统不堪重负,医院床位紧张、医护人员感染率高、医疗设备短缺,这不仅影响了对重症患者的救治,也削弱了日常医疗服务提供能力。

2. 经济发展受阻

全球范围内,经济活动遭受重创,旅游业、餐饮业、制造业等多个行业遭受严重打击,失业率上升,企业倒闭,全球经济陷入衰退,各国政府纷纷出台经济刺激政策以缓解压力,但恢复速度远低于预期。

3. 社会心理影响

长时间的隔离、不确定性增加以及经济压力导致人们出现焦虑、抑郁等心理健康问题,社交隔离措施还加剧了孤独感和社交隔离感,尤其是老年人和儿童群体更为突出。

四、应对策略与反思

1. 疫苗接种

疫苗是控制疫情的关键,从2020年底开始,各国竞相研发并接种新冠疫苗,尽管初期面临生产瓶颈和分配不均的问题,但随着时间推移,全球疫苗接种率逐步提高,有效降低了重症率和死亡率,疫苗接种的不平等问题依然存在,低收入国家获得疫苗的速度远落后于高收入国家。

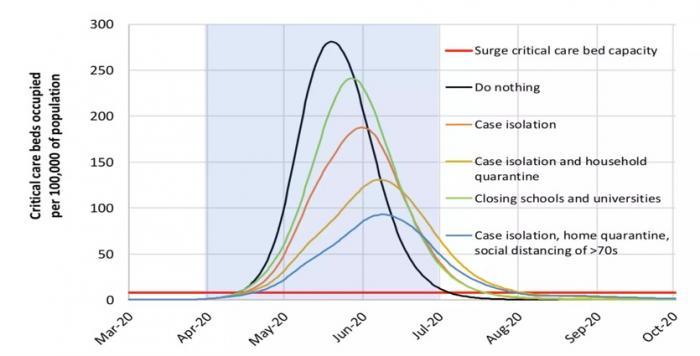

2. 非药物干预措施

除了疫苗,各国还采取了包括戴口罩、保持社交距离、限制聚集在内的非药物干预措施(NPIs),这些措施在控制疫情传播中发挥了重要作用,但也带来了经济和社会成本,如何平衡防控与恢复成为各国政府面临的难题。

3. 公共卫生体系建设

疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,各国开始重视加强公共卫生体系建设,包括提升医疗设施、加强疾病监测预警系统、提高疫苗研发和生产能力等,国际合作也成为重要议题,WHO等国际组织呼吁各国加强合作,共同应对未来可能的公共卫生威胁。

五、未来展望与挑战

尽管前两年的疫情给全球带来了巨大挑战,但也促使人类社会深刻反思并加速了一些积极变化,远程工作成为常态,加速了数字化转型;人们对公共卫生的重要性有了更深的认识;国际合作在应对全球性危机中显得尤为重要,未来的挑战依然严峻,包括新冠病毒的变异、疫苗公平性问题以及可能的下一次大流行准备等,国际社会需持续努力,加强合作与信息共享,构建更加韧性、包容的全球卫生安全体系。

前两年的疫情(COVID-19大流行)不仅是对全球公共卫生体系的一次考验,更是对人类团结与智慧的一次检验,通过这场危机,我们学会了更多关于病毒的知识,也看到了自身在应对全球性挑战时的不足,让我们携手前行,共同构建一个更加健康、安全的世界。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~