中国的抗疫历史简介,从古代瘟疫到现代防疫的坚韧历程

自古以来,人类就面临着各种疾病的挑战,而疫情更是对人类生存与发展的重大考验,中国,作为拥有悠久历史和灿烂文明的国度,在漫长的历史长河中,经历了无数次疫情的洗礼,积累了丰富的抗疫经验,从古代的瘟疫防治到现代的疫情防控,中国的抗疫历史不仅是一部与疾病斗争的史诗,更是中华民族坚韧不拔、自强不息精神的生动体现,本文将简要回顾中国的抗疫历史,探讨其背后的文化、制度及科技因素,并展望未来的防疫之路。

古代抗疫:智慧与经验的积累

秦汉时期:设立“疠所”隔离病患

早在秦汉时期,中国就开始采取隔离措施对抗瘟疫,据《汉书·平帝纪》记载,元始二年(公元2年),朝廷曾“为疠人(患者)作区处,置医药以救之”,这里的“疠所”即为隔离病患的专门场所,是早期防疫的重要实践。

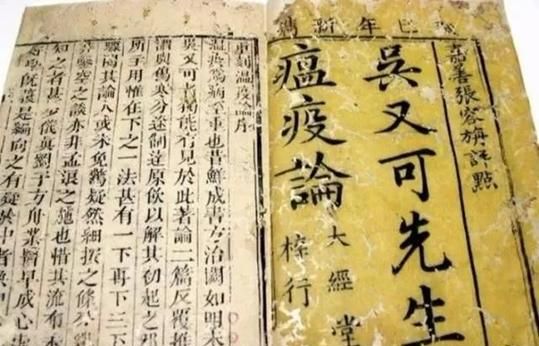

宋代:医学著作中的防疫智慧

宋代,随着医学的发展,对抗疫的认识更加深入,宋慈在《洗冤集录》中不仅记录了多种疾病的诊断方法,还提出了“隔离以防传染”的理念,宋代还出现了专门的防疫机构——安剂坊,负责治疗传染病患者,体现了政府对抗疫工作的重视。

明代:种痘法预防天花

明代医家开始尝试使用种痘法预防天花,这是人类历史上最早的疫苗接种实践之一,尽管初期种痘法存在风险,但随着技术的改进,其有效性和安全性逐渐得到认可,对后世的天花防治产生了深远影响。

近现代:从人痘到公共卫生体系的建立

清末民初:人痘接种的普及

进入近代,随着西方医学的传入,中国开始更加系统地学习并应用西方的防疫知识,清末民初,人痘接种技术得到广泛推广,有效降低了天花的发病率和死亡率,这一时期的防疫工作虽然仍处于起步阶段,但已显示出中西医结合的初步成效。

20世纪初:公共卫生体系的建立

20世纪初,中国开始逐步建立公共卫生体系,1911年,北洋政府设立中央防疫处(后更名为中央卫生实验所),负责全国范围内的防疫工作,随后,各地相继成立卫生机构,开展卫生宣传、疫苗接种、疾病监测等防疫活动,标志着中国公共卫生体系的初步形成。

新中国成立后的抗疫历程:从血吸虫病到COVID-19

血吸虫病防治

新中国成立后,政府将血吸虫病列为重点防治疾病之一,通过大规模的灭螺行动、人畜同步治疗等措施,血吸虫病的发病率显著下降,取得了显著的防治成果,这一时期的成功经验为后来的传染病防控奠定了坚实基础。

艾滋病防控

20世纪80年代,艾滋病开始在中国出现,面对这一全新挑战,中国政府迅速采取行动,建立艾滋病监测网络,实施“四免一关怀”政策(免费抗病毒治疗、免费检测、免费发放宣传资料、免费发放安全套及关怀救助),有效遏制了艾滋病的传播。

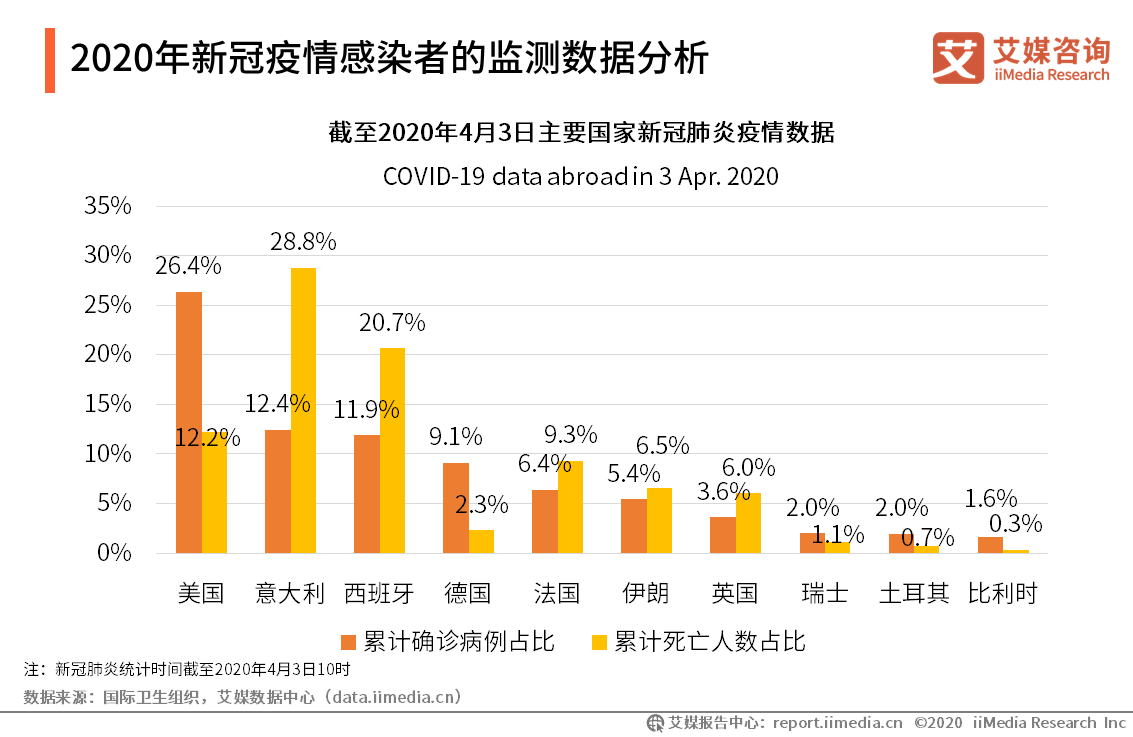

COVID-19疫情应对

2020年初,COVID-19疫情爆发,中国迅速采取全面封锁措施,建设“火神山”、“雷神山”医院,大规模开展核酸检测和疫苗接种,同时加强国际合作与信息共享,经过艰苦努力,中国成功控制了疫情蔓延,为全球抗疫树立了典范,中国还积极分享抗疫经验和技术成果,为全球公共卫生安全贡献了中国智慧和中国方案。

抗疫背后的文化、制度与科技力量

文化因素:家国情怀与集体主义精神

中华民族自古以来就有着深厚的家国情怀和集体主义精神,在历次疫情中,这种精神被充分激发出来,形成了强大的社会动员力和凝聚力,无论是古代的隔离措施还是现代的疫情防控,都离不开广大人民群众的支持与配合,正是这种精神力量支撑着中国一次又一次战胜疫情。

制度优势:集中力量办大事

中国的制度优势在抗疫中得到了充分展现,政府能够迅速调动资源、协调各方力量进行疫情防控和医疗救治工作,这种“集中力量办大事”的能力是中国能够迅速控制疫情的关键所在,通过不断完善公共卫生体系、加强法治建设等措施进一步提升了国家的应急响应能力。

科技支撑:创新驱动发展

科技创新在抗击疫情中发挥了重要作用,从疫苗研发到核酸检测技术的不断进步都得益于科技的支持和推动,此外数字化、智能化技术在疫情防控中的应用也极大地提高了工作效率和准确性为未来的防疫工作提供了有力保障。

回顾中国的抗疫历史我们可以看到中华民族在抗击疫情方面所展现出的智慧和勇气以及制度优势和技术力量同时也认识到未来仍面临着诸多挑战和不确定性因此我们需要继续加强国际合作共同构建人类卫生健康共同体为全球公共卫生安全贡献更多力量!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~