国内疫情二次爆发原因探析

自2020年初,新冠疫情在全球范围内肆虐,给世界各国带来了前所未有的挑战,中国作为最早受到疫情冲击的国家之一,通过严格的防控措施和全国人民的不懈努力,成功控制了疫情的发展,成为全球范围内较早实现复工复产的国家,进入2021年下半年,国内部分地区相继出现疫情反复,引发了“二次爆发”的担忧,本文旨在深入分析导致国内疫情二次爆发的原因,探讨防控策略的优化方向,以期为未来疫情防控提供参考。

一、病毒变异:疫情防控的最大挑战

新冠病毒是一种高度变异的病毒,其不断演化使得原有的防控措施逐渐失效,德尔塔(Delta)变异株是近期引起全球关注的主要变异类型,它具有传播速度快、病毒载量高、潜伏期短等特点,极大地增加了疫情防控的难度,尽管疫苗接种覆盖率不断提升,但德尔塔变异株的广泛传播仍导致多地出现社区传播和聚集性疫情,成为“二次爆发”的直接原因之一。

二、人群免疫水平不均:防控基础薄弱

尽管中国已大规模推进疫苗接种,但受多种因素影响,如老年人群体接种率低、部分人群因禁忌症无法接种等,导致整体人群的免疫水平存在显著差异,免疫屏障的“漏洞”使得病毒有机会在易感人群中快速传播,尤其是未接种人群集中的地区,如农村地区、偏远地区及流动人口密集的城市社区,成为疫情反弹的高风险区域。

三、防控策略执行不力:漏洞与松懈并存

在疫情防控常态化的背景下,部分地区出现了对防控措施的松懈和执行不到位的情况,包括但不限于:公共场所扫码测温流于形式、聚集性活动管控不严、入境人员及货物检疫不严格等,这些漏洞为病毒传播提供了可乘之机,一旦有输入病例未能及时发现和隔离,极易引发局部疫情暴发。

四、经济压力与社会心理变化:长期防疫的考验

长时间的疫情防控措施对经济社会产生了巨大影响,企业运营困难、就业压力增大、民众生活成本上升等问题日益凸显,这种经济压力可能导致部分人群对防疫措施的配合度下降,出现“疲劳效应”,加之社交需求增加,使得人们在日常生活中放松了警惕,增加了病毒传播的风险,社会心理的变化也影响了防控措施的落实效果,如焦虑情绪、恐慌心理等负面情绪可能促使人们采取非理性的行为,影响疫情防控大局。

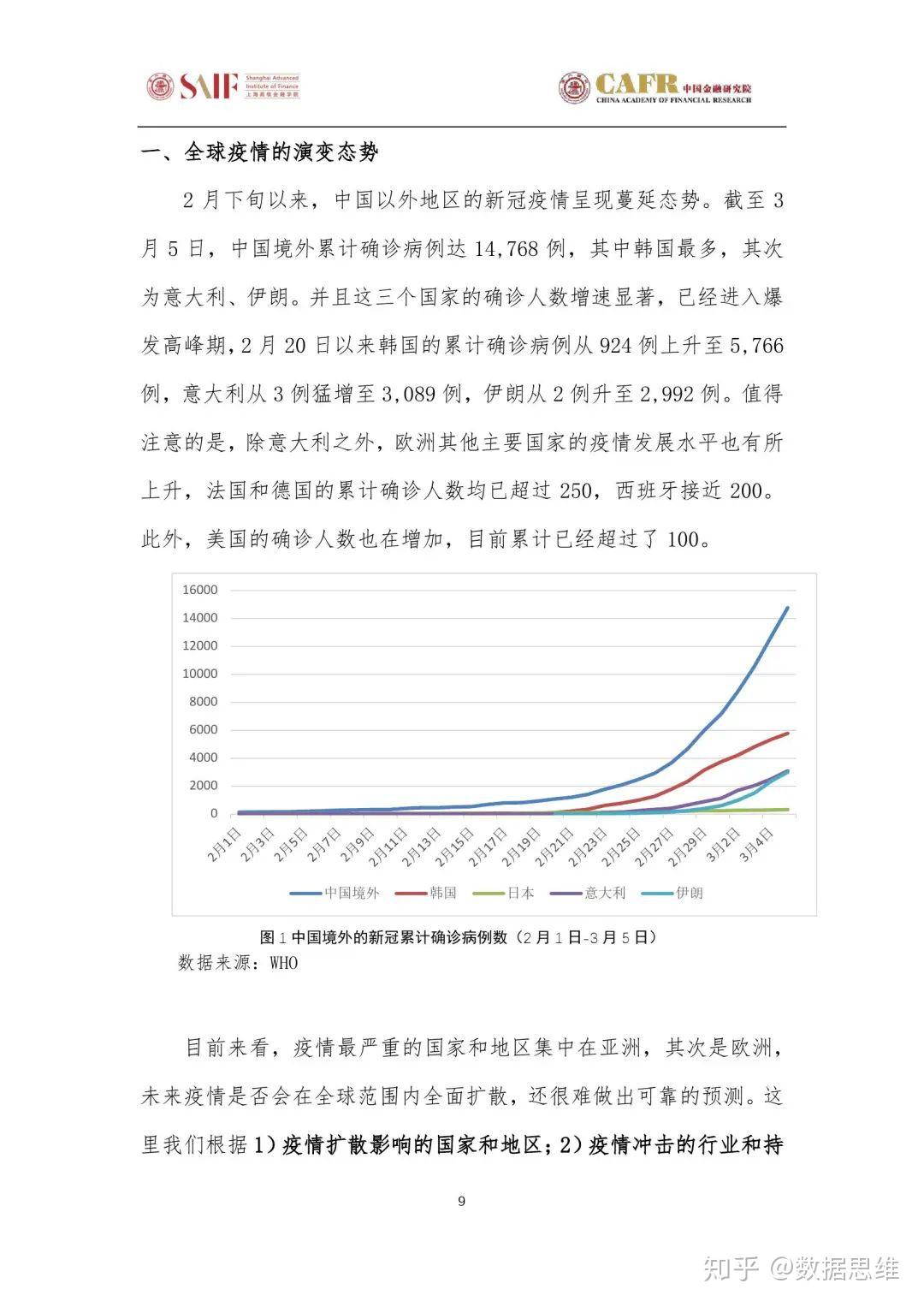

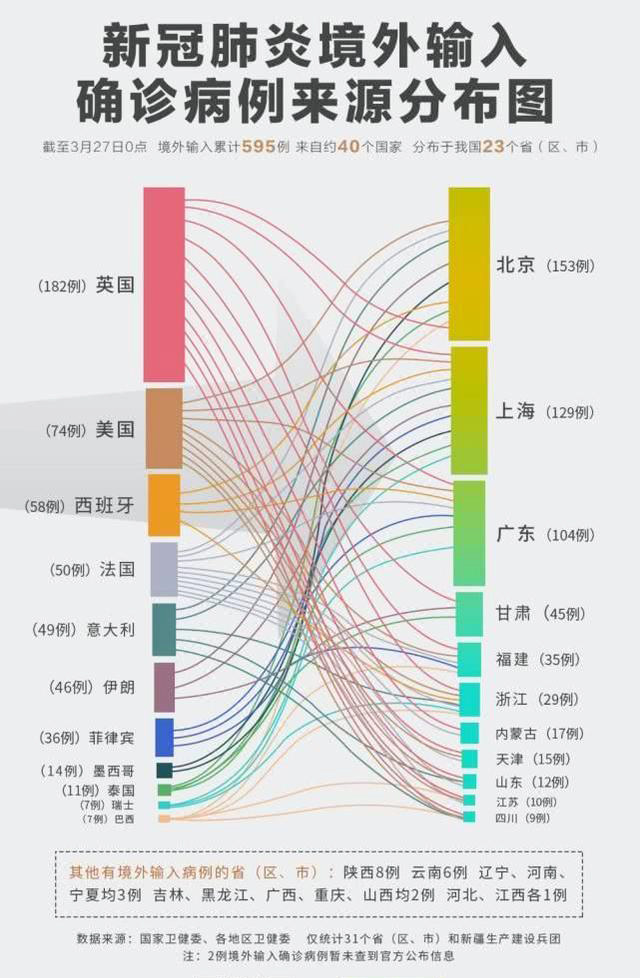

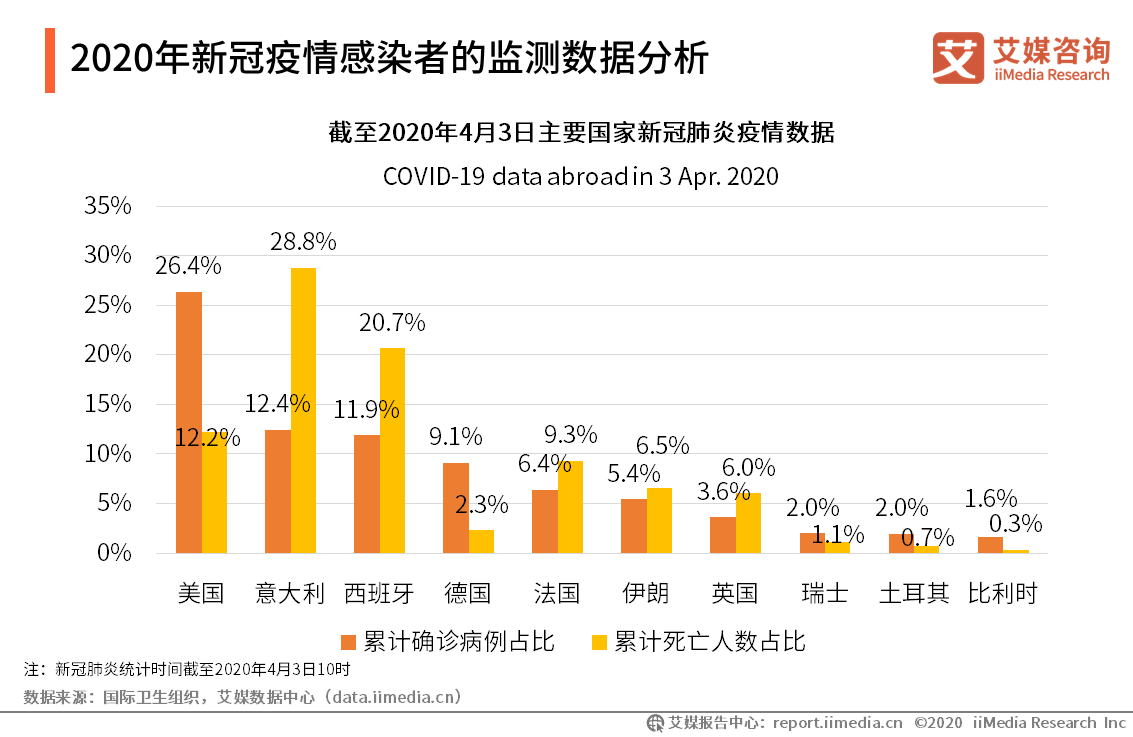

五、国际疫情形势复杂多变:外部输入压力增大

随着全球疫情持续蔓延,国际旅行和贸易活动频繁,外部输入风险显著增加,尽管中国采取了严格的入境管控措施,但“人传人”“物传人”等多样化的传播途径使得防控难度加大,特别是随着冬季的到来,气温下降有利于病毒存活和传播,进一步加剧了输入性疫情的风险。

六、应对策略与建议

面对“二次爆发”的严峻形势,中国必须采取更加科学、精准、高效的防控策略:

1、加强病毒监测与预警:建立健全多点触发的监测预警系统,提高核酸检测能力,及时发现并控制疫情苗头。

2、提升疫苗接种率:特别是针对老年人和有禁忌症人群的疫苗接种工作,构建全民免疫屏障。

3、优化防控策略:根据疫情形势变化灵活调整防控措施,实施精准防控,减少不必要的限制和干扰。

4、强化国际合作:加强与国际社会的合作与交流,共同应对全球疫情挑战,减少外部输入风险。

5、加强科普宣传与心理干预:通过多渠道宣传疫情防控知识,增强公众自我防护意识;同时开展心理干预,缓解社会焦虑情绪。

6、保障经济社会稳定发展:出台更多支持政策,帮助企业渡过难关,保障基本民生需求。

“二次爆发”是对中国疫情防控能力的一次重大考验,只有通过科学防控、全民参与、国际合作等多方面的努力,才能有效遏制疫情蔓延,维护人民生命安全和身体健康,随着科技的发展和全球防疫经验的积累,我们有理由相信能够逐步克服疫情带来的挑战,恢复正常的生产生活秩序。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~