中国两次疫情时间是哪一年

自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)疫情爆发以来,全球公共卫生体系遭受了前所未有的挑战,中国,作为最早受到疫情严重冲击的国家之一,经历了两次主要的疫情高峰期,本文将详细探讨中国两次疫情发生的时间、应对措施、社会影响以及从中汲取的教训,以期为未来的公共卫生应急管理提供借鉴。

第一次疫情:2019年末至2020年初

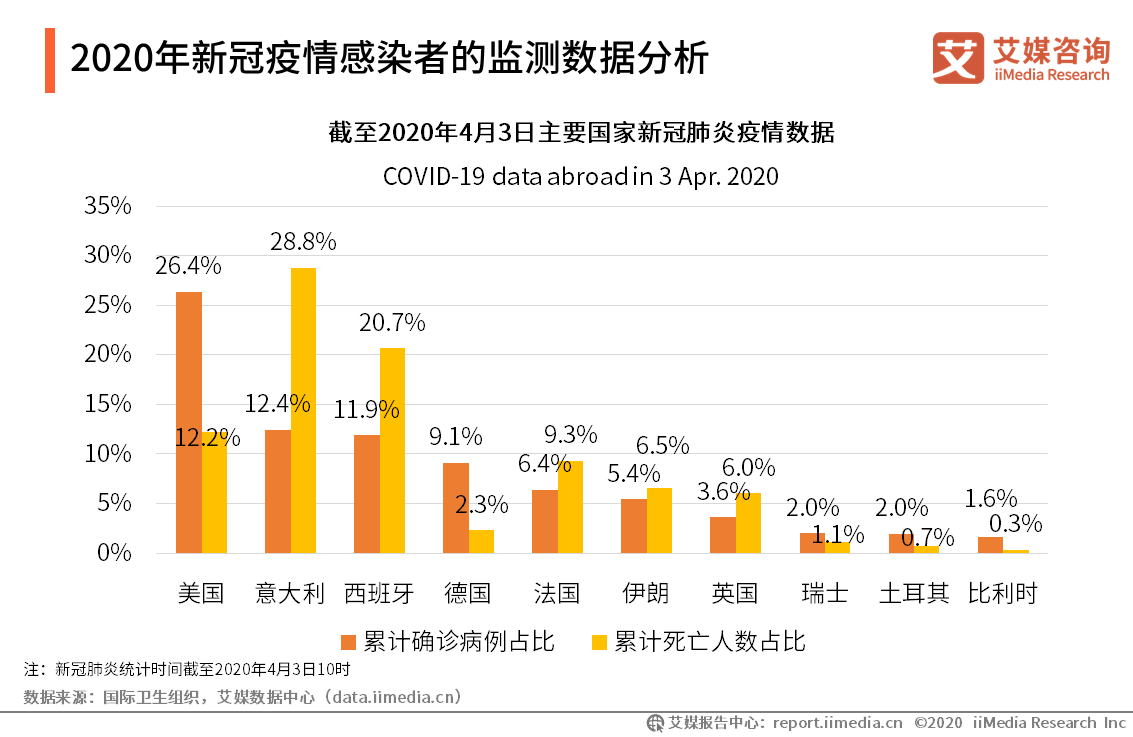

时间背景:2019年12月,湖北省武汉市首次报告了多例不明原因的肺炎病例,随后疫情迅速蔓延至全国乃至全球,这次疫情被世界卫生组织(WHO)命名为COVID-19,标志着全球大流行病的开始。

初期反应:面对突如其来的疫情,中国政府迅速采取行动,于2020年1月20日决定,将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施,随后,武汉于1月23日“封城”,成为全球最大规模的城市封锁措施,旨在切断病毒传播链。

医疗救治与科研进展:疫情初期,中国政府和医疗团队夜以继日地投入到医疗救治和科研工作中,短时间内,数以千计的医护人员被派往武汉前线,科研团队迅速分离出病毒并开展基因测序,为全球科学家提供了宝贵的研究资料,疫苗研发工作也迅速启动,中国成为全球首个宣布新冠疫苗进入临床试验的国家。

社会影响:此次疫情对全球经济、社会产生了深远影响,中国作为世界第二大经济体,其生产停滞对全球供应链造成巨大冲击,疫情期间的信息传播、公共卫生意识提升以及远程工作、在线教育等新模式的普及,也为社会带来了变革。

第二次疫情:2021年初至中期

时间背景:尽管经过初步控制,但2021年初,随着全球疫苗接种的推进和冬季的到来,中国多地出现了零星散发的本土病例,特别是春节期间的人口大规模流动加剧了疫情传播的风险,部分地区还出现了由境外输入引发的局部聚集性疫情。

应对措施:针对第二次疫情,中国继续采取“外防输入、内防反弹”的防控策略,加强疫苗接种工作,实施精准防控措施,各地根据疫情形势动态调整防控政策,如实施局部封锁、大规模核酸检测、健康码管理等,有效遏制了疫情的扩散。

科技支撑与公共卫生体系建设:此轮疫情中,大数据、人工智能等技术在疫情防控中发挥了重要作用,健康码系统不仅帮助追踪密切接触者,还促进了公众的自我健康监测,国家加大了对公共卫生体系的投入,提升医疗救治能力、加强实验室建设和人才培养,为应对未来可能的公共卫生事件打下坚实基础。

经济复苏与社会心理:面对第二次疫情冲击,中国政府出台了一系列经济刺激政策,包括减税降费、金融支持小微企业等,有效促进了经济的快速恢复,社会各界也积极应对,通过线上活动、志愿服务等形式参与疫情防控,展现了强大的社会凝聚力和责任感。

教训与启示

全球合作的重要性:两次疫情都表明,面对全球性挑战,任何国家都无法独善其身,加强国际合作,共享信息、技术和资源,是有效应对疫情的关键,中国积极参与全球卫生治理,通过提供疫苗援助、分享防控经验等方式,为全球抗疫斗争贡献力量。

公共卫生体系的韧性建设:两次疫情暴露了公共卫生体系在应对突发公共卫生事件时存在的不足,未来需加强疾病预防控制体系、医疗救治体系以及应急物资储备体系的建设,提高应对突发公共卫生事件的能力。

公众教育与参与:提高公众的健康素养和防疫意识是预防疫情传播的重要手段,通过持续的宣传教育,增强公众的自我保护能力,促进社会各界共同参与疫情防控工作。

科技支撑与创新:科技在疫情防控中发挥了不可替代的作用,未来应进一步加大科技投入,利用大数据、人工智能等现代信息技术提升疫情防控的精准度和效率。

中国两次疫情的爆发和应对过程,不仅是对国家治理能力的一次考验,也是对人类共同命运的一次深刻启示,通过总结经验和教训,我们更加认识到构建人类卫生健康共同体的紧迫性和重要性,在全球化的大背景下,只有携手合作、共克时艰,才能有效抵御各类公共卫生风险的挑战,中国将继续秉持开放合作的态度,为全球公共卫生安全作出更大贡献。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~