中国瘟疫历史大事件简介

瘟疫,自古以来便是人类文明的重大威胁之一,其肆虐不仅夺去了无数生命,更对社会的稳定、经济的发展乃至文化的传承造成了深远的影响,在中国这片古老而辽阔的土地上,瘟疫的阴影同样未曾缺席,从汉末的“建安瘟疫”到近代的“鼠疫”,每一次大流行都成为了历史的转折点,见证了中华民族在灾难面前的坚韧与不屈,本文将简要回顾中国历史上几次重大的瘟疫事件,探讨其背景、影响及应对措施,以期从中汲取教训,为未来的公共卫生安全提供镜鉴。

一、汉末“建安瘟疫”——瘟疫之始

背景:东汉末年,社会动荡不安,战乱频发,加之饥荒严重,人民流离失所,卫生条件极差,为瘟疫的爆发提供了温床。

事件:公元198年至219年间,一场前所未有的瘟疫席卷中原地区,史称“建安瘟疫”,据《后汉书》记载,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀”,可见其影响之广泛与严重。

影响:这场瘟疫极大地削弱了曹魏政权的基础,加速了汉末的衰败,它也促使了医疗体系的初步建立,如张仲景等名医开始重视传染病的研究与治疗。

二、唐代“黑死病”——全球性的灾难

背景:唐代是中国历史上的盛世之一,但同样未能逃脱瘟疫的侵袭,公元751年,一场被称为“黑死病”的鼠疫从中亚传入中国,迅速蔓延至全国。

事件:黑死病通过跳蚤传播,导致大量人口死亡,据估计死亡率高达三分之一,唐代诗人杜甫在《春望》中描绘了“国破山河在,城春草木深”的凄凉景象,反映了当时社会的动荡与人民的苦难。

影响:黑死病不仅导致了人口锐减,还引发了社会结构的深刻变化,如土地兼并加剧、劳动力短缺等,它也促使了医学研究的进步,如孙思邈的《千金方》中就有关于预防和治疗鼠疫的记载。

三、明代“痘疮瘟疫”——人口结构的变化

背景:明代中后期,随着商品经济的发展和人口流动的增加,新的疾病开始传入并流行。“痘疮瘟疫”(即天花)成为威胁最大的疾病之一。

事件:1617年,天花首次在中国出现,并迅速蔓延开来,由于当时人们对这种疾病缺乏有效抵抗力,加之缺乏有效的治疗手段,导致大量人口死亡,据估计,仅北京一地在1644年的疫情中就有近百万人口丧生。

影响:天花的流行不仅造成了巨大的人员伤亡,还改变了中国的人口结构,它也促使了种痘技术的引入与推广,最终通过人工接种的方式成功消灭了天花这一疾病。

四、清末至民国“鼠疫大流行”——现代防疫的萌芽

背景:19世纪末至20世纪初,随着国际交通的便利和人口的大规模流动,鼠疫再次成为威胁中国的主要瘟疫之一,特别是1910年至1911年间爆发的东北鼠疫,更是引起了国际关注。

事件:这次鼠疫由西伯利亚传入中国东北,迅速扩散至哈尔滨、北京等地,清政府紧急成立“东三省防疫事务总处”,并聘请外国医生协助防疫工作,通过实施隔离、消毒等措施,疫情最终得到有效控制。

影响:东北鼠疫的应对标志着中国现代防疫工作的开端,它促进了公共卫生体系的建立与完善,如设立了专门的卫生机构、制定了防疫法规等,这次事件还促进了中外医学交流与合作,为中国公共卫生事业的发展奠定了基础。

五、当代“非典”与“新冠”——新时代的挑战与应对

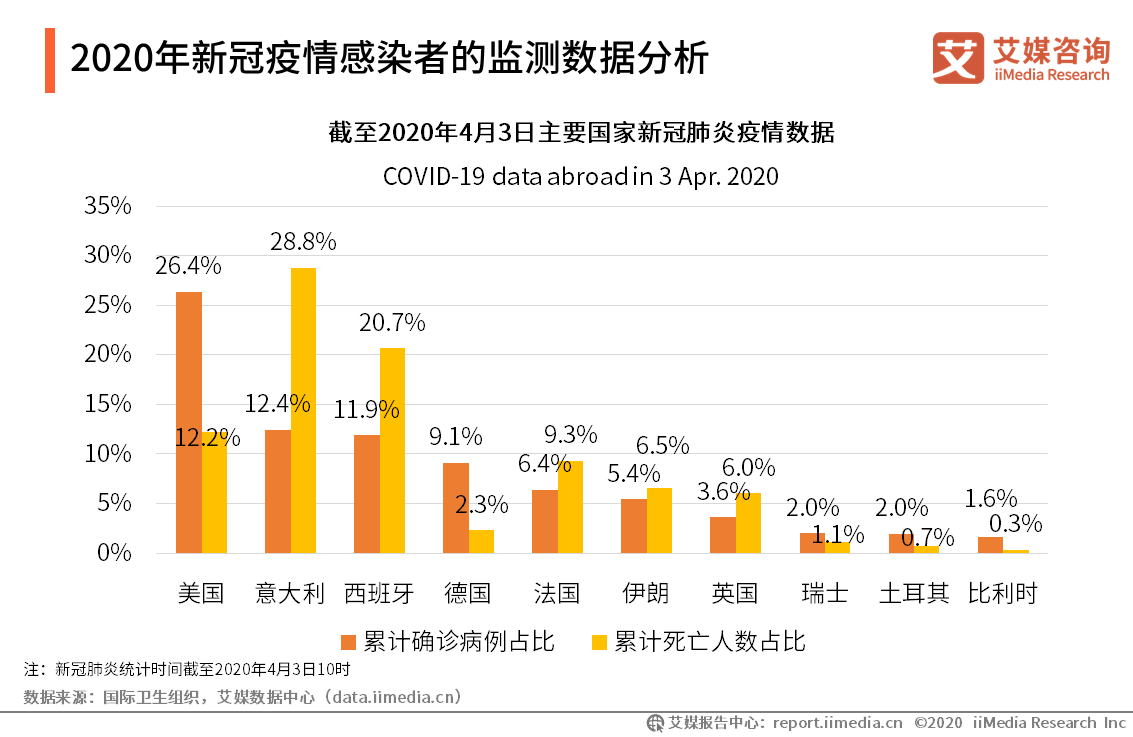

背景:进入21世纪后,中国再次面临重大疫情的考验,2003年的“非典”(SARS)疫情和2019年底至今持续的新冠疫情,都是对公共卫生体系和社会治理能力的巨大挑战。

事件:“非典”疫情初期,中国政府迅速采取了一系列措施,包括隔离患者、追踪密切接触者、加强医疗救治等,有效遏制了疫情的扩散,而面对新冠疫情,中国更是展现了强大的动员能力和科技实力,通过大规模核酸检测、疫苗接种以及严格的防控措施,成功控制了疫情的传播。

影响:这两场疫情不仅考验了中国的应急响应能力,也促进了全球公共卫生合作与交流的加强,它们也促使中国更加重视公共卫生体系的建设与完善,如加强基层医疗卫生机构建设、提升医疗救治能力等。

回望中国瘟疫历史的长河,每一次大事件都是对人类社会的一次警醒与启示,从古代的“建安瘟疫”到当代的“新冠”,这些历史事件不仅记录了人类与瘟疫斗争的艰辛历程,也为我们提供了宝贵的经验与教训,面对未来可能发生的公共卫生危机,我们需要继续加强公共卫生体系建设、提高应急响应能力、加强国际合作与交流以共同构建人类卫生健康共同体,只有这样我们才能在未来的挑战中立于不败之地实现可持续发展和繁荣进步的目标。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~