中国历史上最大的瘟疫,东汉末年的建安瘟疫

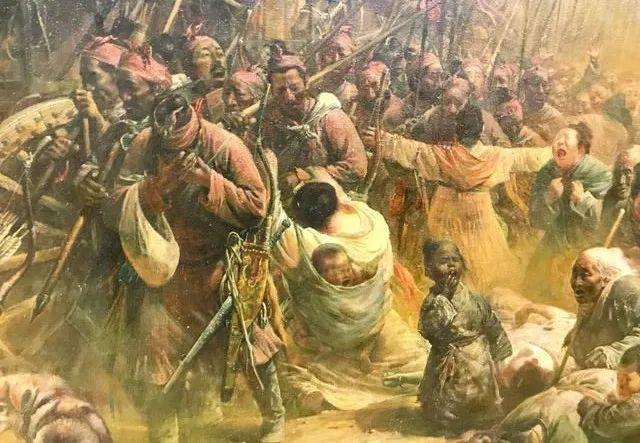

在人类历史的长河中,瘟疫作为一种极具破坏力的天灾人祸,曾给无数文明带来深重的灾难,在中国悠久的历史中,也经历了多次瘟疫的侵袭,但论其规模与影响之广,东汉末年的“建安瘟疫”无疑堪称中国历史上最大的瘟疫,这场瘟疫不仅导致了当时社会经济的巨大损失,更深刻地改变了历史进程,对后世产生了深远的影响,本文将从瘟疫的背景、爆发、影响及应对等方面,全面探讨这场中国历史上最大的瘟疫。

一、背景:东汉末年的社会环境与瘟疫的孕育

东汉末年,政治腐败、军阀割据、战乱频发,百姓生活困苦,社会经济遭受严重破坏,长期的战争和动荡不仅削弱了国家的防御能力,也为各种疾病的传播提供了温床,加之当时人口密集的城市和频繁的迁徙活动,都为瘟疫的爆发埋下了伏笔。

二、爆发:建安瘟疫的肆虐与影响

“建安瘟疫”正式记载于《后汉书·孝献帝纪》及《三国志》等史书,其首次大规模爆发于公元171年至219年间,主要集中于中原地区,尤其是以洛阳、许昌等大城市为中心,据史料记载,这场瘟疫的死亡率极高,据估计直接死亡人数可能超过千万,占全国总人口的近十分之一。

1. 疫情蔓延:初期,疫情主要在军队和城市中迅速扩散,随后随着人口流动和商贸活动,迅速波及至周边地区乃至全国,由于当时医疗条件落后,缺乏有效的治疗手段,加之民众恐慌情绪加剧,使得疫情难以控制。

2. 社会动荡加剧:瘟疫的肆虐加剧了社会的动荡不安,大量人口因疾病而减少,劳动力短缺;农业生产遭受重创,粮食供应紧张;疫情还导致了严重的社会恐慌和道德滑坡,抢劫、盗窃等犯罪行为频发。

3. 政治影响:在政权层面,瘟疫的爆发对东汉末年的政治格局产生了重大影响,各军阀为了稳定内部、减少人口损失,纷纷采取严厉的防疫措施,如隔离病患、限制人口流动等;疫情也加速了社会的分裂和割据状态,为后来的三国鼎立奠定了基础。

三、应对:古代中国的防疫措施与成效

面对如此严峻的疫情,古代中国也采取了一系列应对措施,尽管受限于当时的科技水平和认知限制,但这些措施在一定程度上减缓了疫情的传播速度,减轻了其对社会的影响。

1. 隔离制度:最早期的隔离措施是建立“疫坊”或“隔离区”,将病患与疑似患者隔离开来,防止病毒进一步扩散,这一做法在后世得到了进一步发展和完善。

2. 公共卫生:政府加强了对公共卫生设施的建设和维护,如修建公厕、设置垃圾堆放处等,以减少病菌滋生,鼓励民众勤洗手、保持环境卫生。

3. 医学研究与药物研发:虽然古代医学对瘟疫的病原认知有限,但医家们仍积极总结经验,尝试用各种草药治疗病患,张仲景的《伤寒杂病论》便是这一时期的重要医学成果之一。

4. 民间自救与互助:在官方力量有限的情况下,民间社会也发挥了重要作用,许多地方自发组织起来,进行物资捐赠、病患救助等活动,体现了中华民族在灾难面前的团结与坚韧。

四、影响:建安瘟疫的历史遗产与启示

“建安瘟疫”不仅是一场巨大的灾难,更是中国历史发展中的一个重要转折点,它对中国社会、经济乃至文化产生了深远的影响。

1. 人口结构变化:疫情导致人口急剧减少,改变了人口分布和年龄结构,大量青壮年劳动力的丧失,对农业生产和社会稳定构成了巨大挑战。

2. 经济发展受阻:农业生产的衰退直接影响了国家的财政收入和民众的生活水平,商业贸易也因人口流动减少而遭受重创。

3. 文化与思想变迁:面对生死存亡的考验,人们开始更加关注生命的意义和价值,促进了宗教、哲学等领域的思想发展,疫情也促使文人墨客创作了大量反映社会现实、表达人文关怀的作品。

4. 防疫意识的觉醒:虽然古代中国的防疫措施相对原始,但这场瘟疫却在一定程度上唤醒了人们的防疫意识,为后世防疫工作提供了宝贵的经验和教训。

“建安瘟疫”作为中国历史上最大的瘟疫之一,其带来的教训和启示是深刻而持久的,它提醒我们:在面对自然灾害和公共卫生危机时,必须建立有效的预警机制、加强公共卫生体系建设、提高医疗救治能力;也需要强化全社会的团结与协作精神,共同应对挑战,在科技日益发达的今天,我们更应珍惜历史经验,不断完善防疫体系,确保人民的生命安全和身体健康,我们才能更好地应对未来可能遇到的各类挑战和危机。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~