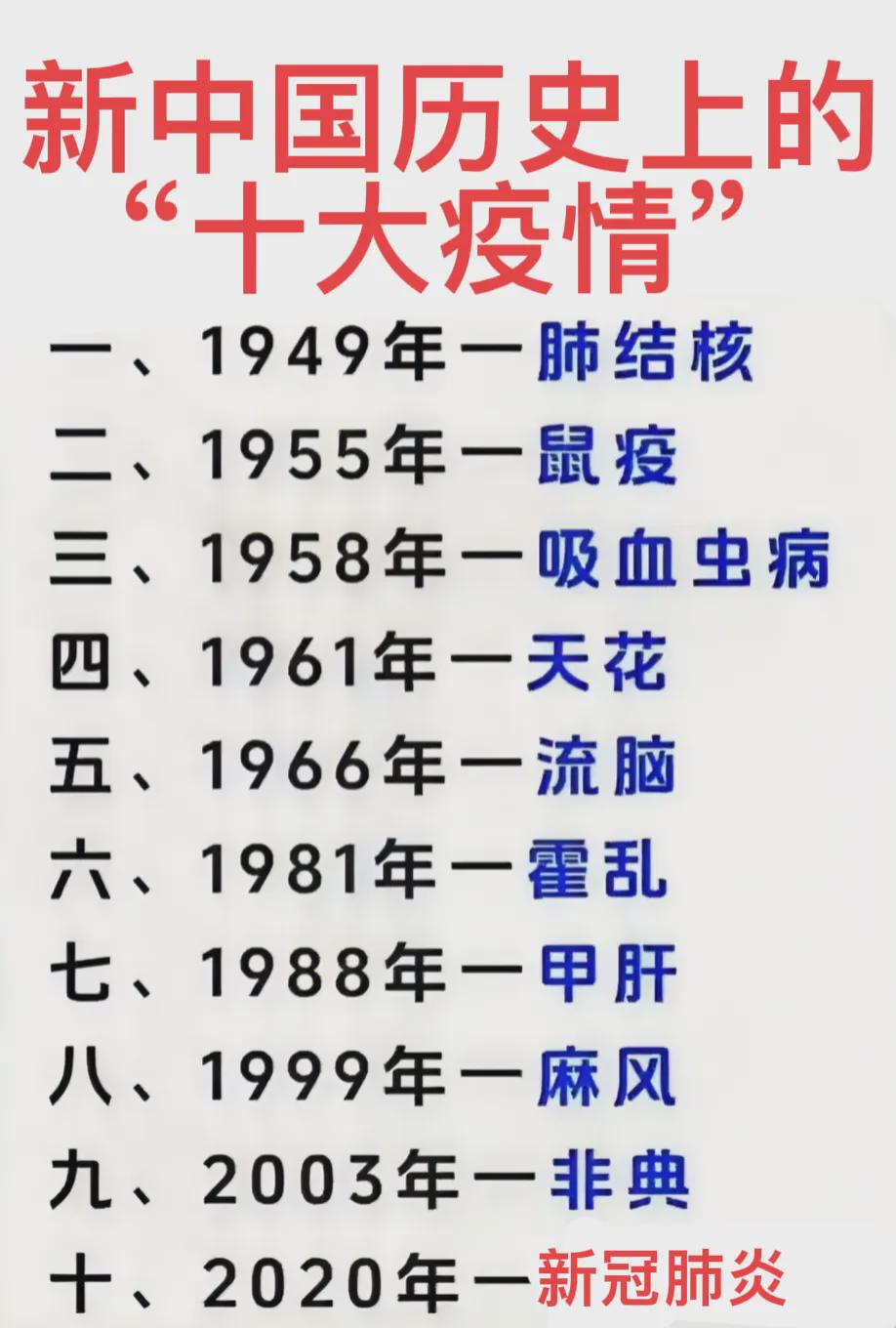

新中国瘟疫史大事年表,记录疫情发展,见证历史变迁

新中国成立以来,中国经历了多次瘟疫的考验,这些事件不仅考验了国家的应急响应能力,也见证了中国人民在灾难面前的坚韧与团结,本文将以大事年表的形式,回顾新中国成立以来主要的瘟疫事件,并简要分析每次疫情对社会、经济及公共卫生体系的影响。

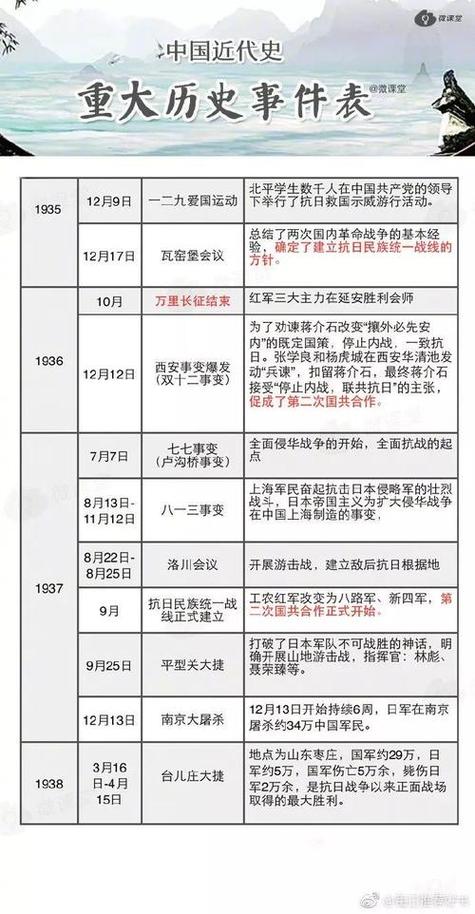

1949-1959:初期挑战与卫生体系建立

1949年:鼠疫控制

新中国成立后,面临的第一个重大公共卫生挑战是鼠疫,1949年底至1950年初,内蒙古察哈尔省(今内蒙古自治区)发生鼠疫疫情,导致数百人死亡,中央迅速派遣医疗队前往,通过实施严格的隔离、消毒和疫苗接种措施,成功控制了疫情。

1952年:血吸虫病防治

血吸虫病在中国南方广泛流行,严重威胁人民健康,政府启动大规模的血吸虫病防治运动,包括消灭钉螺、改善饮用水源、实施健康教育等,有效降低了血吸虫病的发病率。

1955年:乙型脑炎疫苗研发

针对乙型脑炎(简称乙脑),中国科学家成功研发出乙脑减毒活疫苗,并在全国范围内推广接种,显著降低了乙脑的发病率和死亡率。

1960-1979:自然灾害与疫情交织

1961年:鼠疫再次爆发

由于自然灾害频发,卫生条件恶化,1961年内蒙古再次发生鼠疫疫情,政府迅速行动,加强边境检疫,实施疫苗接种和严格隔离措施,有效遏制了疫情蔓延。

1966-1977年:文化大革命对公共卫生体系的影响

文化大革命期间,公共卫生体系遭受严重冲击,许多医疗设施被摧毁或闲置,卫生人员被调离岗位,导致一些地区的基本医疗服务中断,尽管面临重重困难,但政府仍努力维持必要的防疫工作。

1978年:疟疾防治取得进展

中国是世界上疟疾高流行区之一,1978年,政府启动大规模疟疾防治项目,通过发放蚊帐、喷洒杀虫剂、推广抗疟药物等措施,有效降低了疟疾的发病率。

1980-1999:改革开放与疾病控制新策略

1981年:艾滋病传入

随着中国对外开放程度的加深,艾滋病开始在中国出现,政府于1985年正式报告首例艾滋病病例,随后成立专门机构负责艾滋病防治工作。

1986年:血吸虫病防治成果显著

经过十多年的努力,中国血吸虫病防治取得重大进展,多个省份宣布消灭血吸虫病,政府继续加大投入,完善防治策略。

1988年:甲型肝炎大流行

1988年,上海发生甲型肝炎大规模暴发,随后迅速蔓延至全国多地,政府迅速启动应急响应机制,通过大规模接种疫苗和开展健康教育活动,有效控制了疫情。

1995年:结核病防治项目启动

结核病是中国长期面临的公共卫生问题之一,1995年,政府启动“全国结核病防治规划”,通过免费治疗、健康教育和社会动员等措施,有效降低了结核病的发病率和死亡率。

2000-2019:全球化背景下的新挑战与应对

2003年:SARS疫情应对

2003年初,SARS(重症急性呼吸综合征)疫情在中国广东爆发并迅速蔓延至全球,中国政府采取严格的隔离措施、加强医疗救治和开展国际合作,成功控制了疫情,此次疫情促使中国加强公共卫生体系建设,提高应对突发公共卫生事件的能力。

2005年:禽流感和人感染高致病性禽流感防控

2005年,中国发生多起人感染高致病性禽流感病例,政府迅速启动应急预案,加强监测、隔离和治疗工作,有效防止了疫情进一步扩散,加强了对禽类市场的监管和消毒工作。

2009年:甲型H1N1流感全球大流行

2009年,甲型H1N1流感在全球范围内大流行,中国迅速启动应急响应机制,加强疫苗研发和接种工作,开展广泛的健康教育和社区防控活动,有效降低了疫情的传播风险。

2014年:西非埃博拉疫情对中国的影响与应对

2014年西非爆发埃博拉疫情,虽然中国未直接出现本土病例,但政府高度重视并积极提供医疗援助和物资支持,同时加强边境检疫和监测工作,确保国内安全。

2018年:非洲猪瘟防控

2018年,非洲猪瘟在中国部分地区爆发,政府采取严格的扑杀、隔离和消毒措施,加强市场监管和动物检疫工作,有效遏制了疫情的蔓延,同时加强与国际社会的合作与交流。

2020年至今:新冠疫情的全球挑战与应对

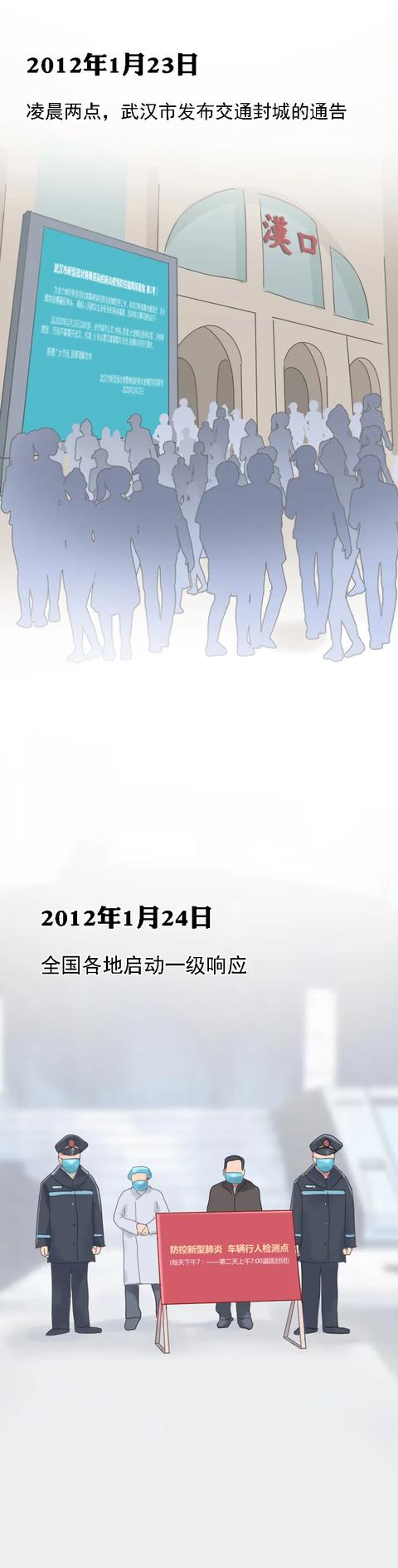

2020年初:COVID-19疫情爆发

2020年初,COVID-19疫情在中国武汉爆发并迅速蔓延至全球,中国政府采取严格的封城、隔离和医疗救治措施成功控制了初期疫情但随后全球大流行对全球经济和社会造成巨大冲击,中国积极参与国际抗疫合作分享经验和资源为全球抗疫贡献力量,同时加强公共卫生体系建设提高应对未来公共卫生事件的能力,此次疫情也促使中国加快构建人类命运共同体理念在公共卫生领域的实践推动全球卫生治理体系的改革与完善,总结新中国成立以来中国经历了多次瘟疫的考验每次疫情都对中国社会、经济和公共卫生体系产生深远影响,在应对这些挑战的过程中中国不仅积累了丰富的经验也形成了有效的应对策略和机制,未来中国将继续加强公共卫生体系建设提高应对突发公共卫生事件的能力为保障人民健康和社会稳定作出更大贡献。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~