1985年中国疫情回顾,一场未被充分记录的公共卫生挑战

1985年,对于中国而言,是改革开放初期的一个重要年份,经济快速发展,社会面貌日新月异,在这一年的背后,一场突如其来的疫情悄然蔓延,给人民的生活和健康带来了不小的冲击,尽管这场疫情并未像后来的SARS或COVID-19那样引起全球关注,但在当时,它对中国公共卫生体系构成了严峻考验,本文将详细回顾1985年中国的疫情情况,探讨其起因、影响及应对措施,以期从历史的经验教训中汲取智慧,为未来的公共卫生体系建设提供借鉴。

疫情背景

1985年之前,中国经历了多次传染病疫情的冲击,如1976年的唐山大地震后发生的鼠疫、1983年的严重急性呼吸综合征(SARS)预警等,这些事件使得国家开始重视公共卫生体系的建立和完善,由于资源有限、技术落后以及公众卫生意识薄弱,中国在面对突如其来的疫情时仍显得准备不足。

疫情爆发

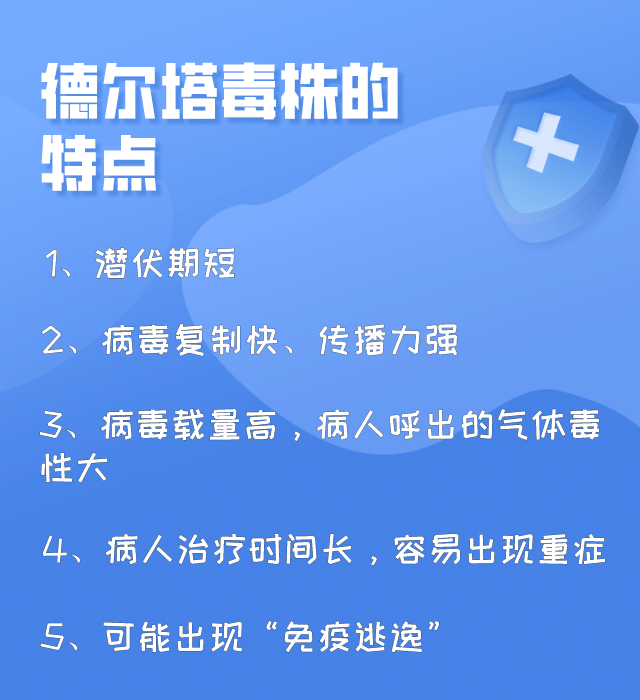

1985年的疫情主要集中在中国东部和南部地区,以江苏省和安徽省最为严重,疫情初期,主要表现为一种名为“流行性乙型脑炎”(简称乙脑)的传染病迅速蔓延,乙脑是一种由蚊子传播的病毒性脑炎,患者多为儿童,症状包括高热、头痛、呕吐、意识障碍等,严重者可导致死亡或留下终身残疾。

疫情蔓延与影响

随着夏季的到来,气温升高,蚊虫滋生,乙脑疫情迅速恶化,江苏省的扬州、淮安等地成为重灾区,大量儿童因感染乙脑住院,由于当时医疗条件有限,许多患者无法得到及时有效的治疗,导致大量儿童死亡或留下后遗症,据不完全统计,仅江苏省在1985年就报告了数千例乙脑病例,死亡人数达到数百人。

安徽省同样遭受重创,芜湖、安庆等地也相继出现乙脑疫情,由于人口流动和缺乏有效的防控措施,疫情迅速从城市蔓延到农村,给当地人民群众的生命安全和身体健康带来了巨大威胁。

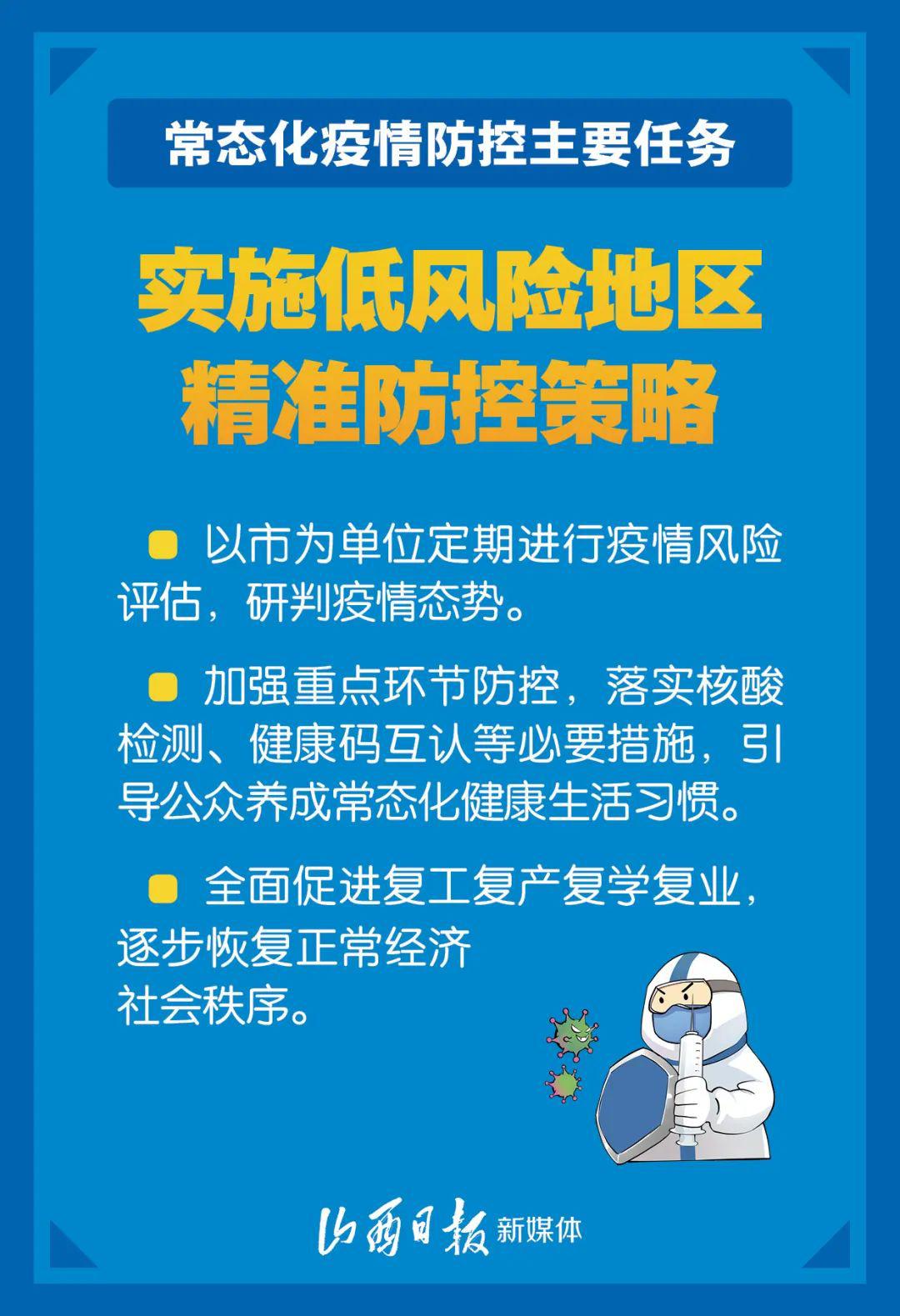

政府应对与社会反应

面对严峻的疫情形势,中国政府迅速采取行动,组织医疗队前往疫区进行紧急救援,国家卫生部门紧急调拨疫苗和药品,加强疫苗接种工作,并开展大规模的灭蚊运动,各地政府也加强了对疫情的监测和报告制度,确保信息的及时传递和共享。

社会各界也积极行动起来,志愿者们参与到了疫情防控的各个环节中,他们协助医疗队进行疫苗接种、宣传卫生知识、清理环境卫生等,媒体也发挥了重要作用,通过报道疫情进展和防控措施,提高了公众的卫生意识和自我防护能力。

疫情控制与反思

经过几个月的努力,1985年的乙脑疫情逐渐得到了控制,虽然疫情最终没有像预期那样大规模爆发,但这场疫情给中国敲响了警钟,促使国家开始更加重视公共卫生体系的建设和完善,此后,中国加大了对公共卫生基础设施的投入力度,加强了医疗卫生队伍的建设和培训力度;同时提高了公众对传染病的认识和防范意识。

然而回顾这场疫情我们也应该看到其中存在的问题和不足:一是当时中国的公共卫生体系尚不完善缺乏有效的预警机制和应急响应体系;二是公众对传染病的认识和防范意识相对薄弱;三是医疗资源分配不均导致部分地区医疗条件落后等,这些问题至今仍值得我们深思和警惕。

历史教训与未来展望

1985年的乙脑疫情虽然已经过去多年但它留给我们的教训却是深刻的,首先我们应该加强公共卫生体系建设提高预警机制和应急响应能力;其次应该加强公众对传染病的认识和防范意识;最后还应该加大对医疗卫生事业的投入力度提高医疗资源的均衡性和可及性,只有这样我们才能更好地应对未来可能出现的各种挑战和危机保障人民群众的生命安全和身体健康。

此外我们还应该看到随着科技的进步和社会的发展我们有能力也有信心更好地应对各种突发公共卫生事件,例如通过大数据、人工智能等技术手段我们可以更准确地预测和监测疫情的发展态势;通过远程医疗、移动医疗等技术手段我们可以更高效地提供医疗服务;通过社交媒体、互联网等渠道我们可以更广泛地传播健康知识和信息等等,这些都将为未来的公共卫生体系建设提供有力的支持和保障。

1985年的乙脑疫情虽然只是中国公共卫生史上的一段短暂插曲但它却给我们留下了宝贵的经验和教训,我们应该从中汲取智慧不断完善自己的公共卫生体系以应对未来可能出现的各种挑战和危机保障人民群众的生命安全和身体健康,同时我们也应该保持警惕不断学习和进步以应对未来可能出现的各种未知风险和挑战。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~